선갤러리(고승선서)

조선시대 서산대사, 초의선사부터 근대의 고스님들 서화가 전시되어 있습니다.

서산대사

초의선사

만공스님

경봉스님

퇴경권상로스님

백학명스님

춘담스님

대은스님

한용운스님

환경스님

청담스님

구산스님

해안스님

석주스님

서암스님

일타스님

관응스님

청화스님

탄허스님

용봉스님

서운스님

성우스님

법정스님

석정스님

원담스님

중광스님

혜암스님

동헌스님

정광스님

서옹스님

옥봉스님

월하스님

일장스님

수안스님

송담스님

설정스님

원광스님

월주덕문

만봉스님

기현스님

혜인스님

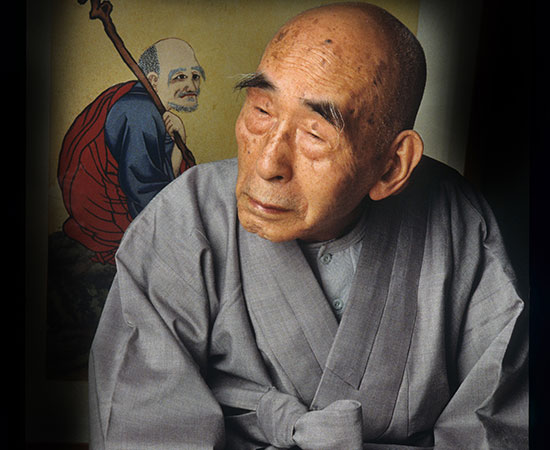

성철스님

정관스님

현대작품

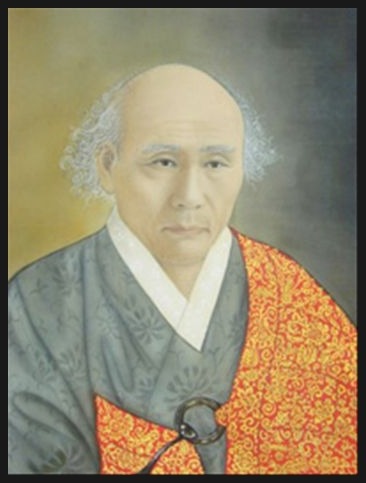

| 서산대사

휴정(休靜, 1520년 3월 26일~1604년 1월 23일)은 조선 중기의 고승, 승장(僧將)이다. 속성은 최(崔), 본관은 완산, 이름은 여신(汝 信), 아명은 운학(雲鶴), 자는 현응(玄應), 호는 청허(淸虛)·서산(西山), 별호는 백화도인(白華道人) 또는 서산대사(西山大師)·풍악산 인(楓岳山人)·두류산인(頭流山人)·묘향산인(妙香山人)·조계퇴은(曹溪退隱)·병로(病老)이다[1]. 휴정은 법명. 제63대 조사이다. 임진왜란 당시 제자인 사명당 유정과 함께 승병(僧兵)을 일으켜서 크게 전공을 세웠다.

임진왜란 이전

평안도 안주(安州)에서 출생하여 9살때에 어머니를 잃었고 뒤이 어 10살 때에는 아버지마저 세상을 떠나 고아가 되었다. 시재가 뛰어난 소년을 기특히 여긴 안주 목사 이사증은 그를 데리고 한양에 올라와 반재(泮齋)에서 공부시켰다. 이 무렵 그를 지도해준 어느 학자가 호남 감사로 부임했으나 몇달 만에 별세하자 동급생 몇 사람과 같이 문상을 하러간 김에 지리산일대를 두루 구경하고 경전을 공부하게 되었으며 이윽고 선가(禪家)의 법을 깨닫고 숭인(崇仁) 장로에게서 승려가 되었다. 21세에 운관 대사에게 인가(印可)를 얻고 촌락으로 돌아다니다가 정오에 닭 울음소리를 듣고 홀연히 심신(心神)을 깨달았다. 30세에 선과(禪科)에 합격하였다.

대선(大選)에서 양종 판사(兩宗判事)에까지 이르러 승직을 버리고 금강산에 들어가서 삼몽사(三夢詞)를 짓고 향로봉에 올라가

만국의 도성은 개미집이요, 일천 집의 호걸은 초파리 같네, 창에 비친 밝은 달 아래 청허하게 누우니, 끝없는 솔바람 운치가 별미로다.

萬國都城如蛭蟻, 千家豪傑似醯鷄, 一窓明月淸虛枕, 無限松風韻不齋

라는 시를 지었는데, 1589년(선조 22) 정여립의 옥사에 요승 무업(無業)이 이 시로 무고하여 옥에 갇혔으나 선조가 그 억울함을 알고 석방하였을 뿐 아니라 시를 칭찬하고 상을 내렸다.

임진왜란

1592년 임진왜란 때 의주에서 선조께 뵙고 각지의 노약자로 하여금 기도케 하고 나머지 승려들을 데리고 적군을 몰아내겠다고 하여 8도 16종 도총섭(都摠攝)이 되었다. 의승(義僧) 5천을 모집하여 인솔하고 관군을 도와 평양전투등의 공을 세우고 왕을 모시고 한양에 돌아와 늙음을 이유로 군사를 유정(惟政)과 처영(處英)에게 맡기고 묘향산 보현사로 되돌아가

國국 一일都도 大대 禪선 師사 禪선 敎교 都도 摠총 攝섭 扶부 宗종 樹수 敎교 普보 濟제 登등 階계 尊 존 者자

라는 호를 받았다. 그리하여 도의의 이름이 더욱 높았으며 풍악(楓岳)·두류(頭流)·묘향(妙香) 등의 산으로 왕래하니 따르는 제자가 천여 명이요, 출세한 제자도 70여 인에 이르렀다. 그리하여 도의의 이름이 더욱 높았으며 풍악(楓岳)·두류(頭流)·묘향(妙香) 등의 산으로 왕래하니 따르는 제자가 천여 명이요, 출세한 제자도 70여 인에 이르렀다.

임진왜란 이후

묘향산 원적암(圓寂菴)에 제자들을 모아 설법을 하고 글을 그 영정(影幀) 뒤에 써서 유정·처영에게 주고 85 세에 사망했다.

| 법명 | 휴정(休靜) |

| 출생 | 1520년 03월 26일 조선 평안도 안주 |

| 입적 | 1604년 01월 23일 (83세) 조선 평안도 묘향산 원적암(圓寂庵) |

| 속명 | 최여신(崔汝信) |

| 종파 | 선종 |

| 출가 | 1538년 |

| 저작 | 《선가귀감(禪家龜鑑)》 《유가귀감(儒家龜鑑)》 《도가귀감(道家龜鑑)》 《선교석(禪敎釋)》 《선교결(禪敎訣)》 《심법요초(心法要抄)》 《운수단(雲水壇)》 《설선의(說禪儀)》 《삼로행적(三老行蹟)》 《청허당집(淸虛堂集)》 외 |

| 칭호 | 청허(淸虛)·서산(西山) |

| 스승 | 숭인장로(崇仁長老) |

| 제자 | 유정, 처영, 영규, 의엄 |

| 부모 | 아버지 최세창(崔世昌), 어머니 김씨(金氏) |

출처: 한국민족문화대백과

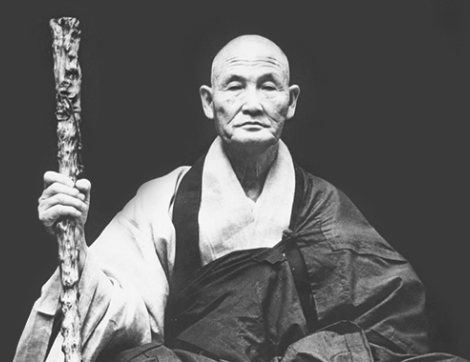

| 초의선사

초의선사(1786∼1866)는 조선후기의 고승이자 다도(茶道)의 정립자이다. 법명은 의순(意恂)이며 법호는 초의(草衣), 당호는 일지암(一枝庵)이다. 불도에 정진함은 물론이거니와 다산ㆍ완당 등의 유자들과의 교류를 통해 다양한 사상을 섭렵했다.

초의선사 유적지(草衣先士遺跡地)는 전라남도 무안군 삼향읍 왕산리에 있는 풀옷의 선승인 초의 의순 선사의 출생지이자 유적지이다.

조선왕조의 승려이자 풀옷의 선승으로 알려진 초의 의순 선사가 태어난 곳이다. 의순은 15세 때 해남 대둔산 일지암으로 출가하였으며 차(茶)와 풀 그리고 자연을 섬기며 풀옷을 입었다고 하여서 법호를 초의(草衣)라고 하였으며 추사 김정희, 다산 정약용 등 조선의 당대 인사들과 다과를 즐기며 덕담을 나누었고 불교 외에도 도교, 유교학에도 능통하여 여러 저서를 남기게 되었다.

조선 후기의 승려

법명은 의순(意恂)이지만 법호인 초의(草衣)가 더 잘 알려졌기에 보통 초의선사라고 부른다. 전라남도 무안군 출생. 16세에 남평 운흥사에 들어가 승려가 되었다. 후일 강진에 유배 왔던 다산 정약용에게 배우기도 했으며 추사 김정희와도 친교가 깊었다. 추사가 제주도에 유배 갔을 때도 위로차 찾아갔었다고 한다.

한국의 다도인을 거론할 때 가장 많이 꼽히는 인물 가운데 하나이며 1828년 지리산 칠불암에 머물면서 지은 차서(茶書)인 다신전과 동다송을 저술하기도 하였다. 내용은 찻잎 따기, 차 만들기, 차의 식별법, 차의 보관, 물을 끓이는 법, 차를 끓이는 법, 차를 마시는 법, 차의 향기, 차의 색 등 20여 가지 목차로 상세하게 다룬 책이다. 그 외 저서로 '초의집(草衣集)' 등이 있다.

대흥사의 13대 종사이다. 그래서 대흥사에 관련 유물이 많이 남아있다.

협소설 《난지사》, 《무림천추》의 등장인물

소림사의 유명한 고승으로 난지사와 무림천추 시점의 불가제일인 겸 천하 제일인이다. 현 소림사 방장 현공 대사의 사숙이다. 진소백과 엽혼, 엽평의 스승이며 풍림서에 대항하는 단심맹을 이루는 주축이기도 하다.

매일도와 금청청이 가지고 온 진소백의 편지를 받는 걸로 처음 모습을 드러낸다. 여기서 진소백이 초의 선사의 제자라는 게 밝혀진다.

종도가 엽평의 치료를 끝내고 사라지자, 유유곡에 와서 엽평과 대면하며 엽평을 진소백과 같은 내제자로 받아들여 무공을 가르쳐주기로 약조한다. 그리고 엽평을 통해 전언을 진소백에게 전해준다.

자신의 제자 중 한 명이었던 엽혼을 처형하겠다고 새로 비응 방주가 된 심화절이 공포하자, 단신으로 비응방에 온다. 심화절은 풍림서의 행사에 거슬리는 초의 선사를 풍림서의 세력으로만 가득 찬 비응방으로 끌어들여 풍림서의 인원이 동시에 초의 선사를 추궁해 책임지라는 식으로 초의 선사가 자진해서 무공을 폐쇄하게 하려는 계획이었지만, 진소백이 사전에 풍림서의 인원을 개방 인물로 바꿔 쳐서 실패로 돌아간다.

결말에서 엽평에게 무공을 가르쳐주면서 그 자질에 감탄하는 모습을 보여준다. 여기서 자신이 과거에 가르쳤던 엽혼의 모습을 떠올린다.

무림천추에서 풍림서의 세력을 유인하기 위해 자진해서 풍림서에게 잡혔다가 부상을 입고 돌아온 진소백을 걱정하면서 불가의 대운공요상술로 진소백의 끊어진 팔 쪽의 근맥을 고쳐준다.

신주평에서 일어난 혈왕교의 재림, 흑혈산의 혈마단과의 싸움에 참여해 활약했지만, 흑혈산주 암흑호 조탐의 손에 사망한다. 죽은 뒤에 진소백의 꿈속에서 엽혼과 함께 나타나 마음의 변화에 따라 우주의 모든 변화가 스스로 일어나는 경지에 대해 언급하며 이를 깨달으면 본래 잊어버려야 할 꿈속에서 한 대화도 다시 기억해낼 거라는 말을 남긴다.

초의선사의 무공

출처: 나무위키, 한국콘텐츠진흥원

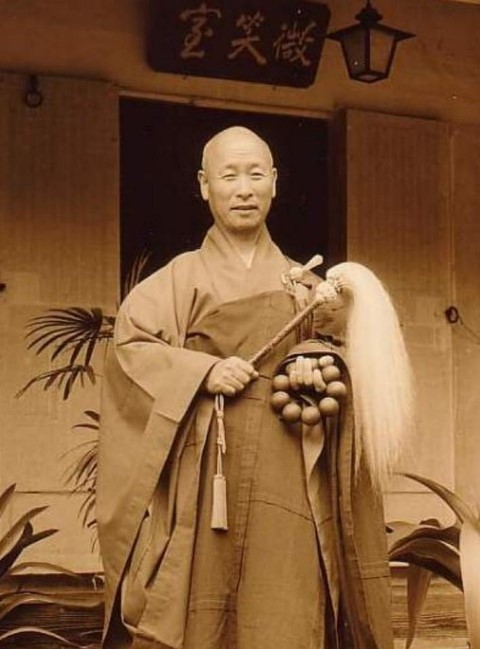

| 만공스님

송만공[ 宋滿空 ] 만공(滿空, 1871년 4월 26일(음력 3월 7일) ~ 1946년 10월 20일)은 조선과 일제 강점기의 승려이자 독립운동가이다. 한국 현대 불교의 대선사로, 석가모니 이래 제76대 조사이다. 속세의 성은 송씨로, 송만공으로도 부른다. 조선총독부의 불교정책에 정면으로 반대하여 조선 불교를 지키려 하였다. 또한 선불교를 크게 중흥시켜 현대 한국불교계에 큰 법맥을 형성하였다. 본관은 여산(礪山)으로, 본명은 도암(道巖)이다. 법명은 월면(月面)이며 만공은 법호이다. 그는 이론과 사변을 배제하고 무심의 태도로 화두를 구할 것을 강조하고 간화선(看話禪)의 수행과 보급에 노력하였다. 제자들에게 무자화두에 전념할 것을 가르쳤다. 1940년대에는 덕숭산에 머무르며 선불교의 진흥을 위해 힘쓰다가 1946년 예산 전월사에서 입적했다. 경허(75대) - 만공(76대) - 전강(77대)으로 법맥이 이어졌다. 춘성은 한때 그의 문하에서 수행하기도 했다.

생애 초반

출생과 행자 생활

만공 월면은 1871년(고종 8년) 전라도 태인군 군내면 상일리(지금의 전라북도 정읍시 태인면 태흥리 )에서 태어났다. 아버지는 송신통(宋神通)이며 어머니는 김씨였다. 본관은 여산으로 본명은 송도암(宋道巖)이다. 법명은 월면(月面)이고 만공은 법호이다. 따라서 월면 스님으로도 불렀다. 1883년 전라북도 김제군 금산사에 올랐다가 어느날 불상을 보고 감동하여 출가를 결심, 그길로 내려와 공주군 동학사에 입산하여 진암(眞巖) 문하에서 행자 생활을 하였다.

출가와 승려 생활

1884년(고종 20년) 경허(鏡虛, 성우 1849 ~ 1912)의 인도로 서산군 천장사(天藏寺)에서 태허(泰虛)를 은사로 출가하였고, 경허(鏡虛)를 계사하여 사미십계(沙彌十戒)를 받고 득도하였다. 그는 이후 모든 법이 하나로 돌아가니 그 하나는 어디로 돌아가는가라는 화두(話頭)를 가지고 홀로 참선에 열중하다가 1895년 아산군 봉곡사(鳳谷寺)에서 새벽 범종을 치는 소리를 듣고 크게 깨달음을 얻었다 한다. 천장암에 돌아와 머무르던 중 1904년(광무 7년) 스승 경허로부터 전법계를 이어받았다. 이후 예산군 덕숭산(德崇山)에 머무르며 금선대(金仙臺)를 짓고 후학을 지도하여 한국 선불교 중흥에 기여했다. 그가 고명하다는 말을 듣고 궁궐에서 상궁과 나인들이 그의 법문을 들으러 찾아오기도 했다. 하루는 만공이 그들에게 노래 하나를 불러주었다. '앞산에 딱따구린 없는 구멍도 뚫는데 우리 집 그 양반은 있는 구멍도 못 찾네.'라는 것이었다. 나중에 궁인들이 돌아가고 나자 상좌들은 그 뜻을 물으니 내가 부른 그 노래가 바로 법문이라 답하였다. 한참을 생각하던 상좌들은 나중에 은유적으로 풍자한 그 뜻을 이해하였다.

일제 강점기 활동

조선총독부 불교정책에 반발

1921년 11월 30일 설립된 선학원 중앙선원

덕숭산 수덕사(修德寺), 정혜사(定慧寺), 견성암(見性庵), 서산 안면도의 간월암(看月庵) 등을 중창하였으며, 1920년대초 선학원(禪學院) 설립운동에 참여하였으며 선승들의 결사(結社)이자 경제적 자립을 위한 계(契) 모임인 선우공제회운동(禪友共濟會運動)에 참여하였다. 1927년 현양매구(懸羊買拘)라는 글을 지었는데, 임제 32대 사문 만공이라 하여 임제종풍(臨濟宗風)의 계승자임을 선언하였다.

그는 조선총독부의 불교정책에 정면으로 반대하여 조선 불교를 지키려 하였다. 1937년 마곡사(麻谷寺) 주지를 지낼 때 조선총독부 회의실에서 조선총독부 주최로 조선 31본산(本山) 주지회의가 열렸는데 총독부가 조선불교의 일본불교화를 주장하자 이에 호통을 치며 공박하였다. 만공은 당시 회의석상에서 미나미 지로(南次郞) 총독에게 '전 총독 데라우치 마사타케(寺内正毅)는 말로는 독실한 불자라 하나 조선의 불교를 파괴시켰으므로 교리에 따라 지옥에 떨어질 것이니, 그를 우리가 지옥에서 구하지 않으면 누가 구하겠는가'라며 오히려 그의 명복을 빌어주자며 조롱하였다. 그는 실연 후 찾아온 일엽이 승려가 되지 않으리라고 내다봤으나 그가 승려가 되기를 굳게 결심하여 문하로 받아들였다. 그러나 나혜석은 승려가 될 팔자가 아니라며 거절하였다.

만공

어느 무더운 여름날 만공은 다른 승려들과 함께 탁발을 먼 곳까지 나갔다가 돌아오는 길이었다고도 하고 걸어서 하루는 걸리는 산을 오를 때였다고도 한다. 시주미를 메고 묵묵히 걸어오던 스님 스님을 비롯한 승려들 혹은 수행하던 스님들이 만공에게 쉬었다 가자고 보채고 졸랐다. 큰스님 쉬었다 가자고 반복하면서 재촉했던 것이다. 해는 이미 서산에 걸렸고 산에 오르려면 멀었는데 계속 젊은 스님들은 쉬었다 가자고 졸랐다. 그때 만공 스님은 어느 밭에서 일하고 있는 여자를 보았다. 순간 만공 스님은 갑자기 밭갈이를 하던 여자를 더듬고 키스를 하였다. 놀란 여자는 비명을 질렀고 그녀의 아버지 또는 남편이 낫을 들고 저 땡초놈 잡으라며 분노하여 쫓아왔다. 놀란 스님들은 그길로 줄행랑을 쳤고 두 시간 만에 산사 또는 산정상 근처에 이르게 되었다. 만공이 스님들더러 다리가 아프냐고 하니 아니오 라고 답하였고, 더우냐 라고 하니까 아니오 라고 답했다 한다.

생애 후반

1940년 5월의 조선총독부의 창씨개명을 거부하고 수행과 참선에만 정진하였다. 1941년 선학원에서 개최한 전국고승법회에서 계율을 올바로 지키고 선(禪)을 진작시켜 한국불교의 바른 맥을 이어갈 것을 강조하였다. 이론과 사변을 배제하고 무심의 태도로 화두를 구할 것을 강조하였으며, 간화선(看話禪) 수행의 보급과 전파에 전력하였다. 그는 또한 제자들에게 무자화두에 전념할 것을 강조하였다. 덕숭산 상봉에 전월사(轉月舍)라는 암자를 짓고 생활하다가 1945년 광복을 맞이하였다. 계속 전월사에서 생활하다가 1946년 10월 20일, 거울을 보며 "만공, 70년 동안 나와 동고동락하느라 수고 많았네"라 중얼거린 뒤 잠들듯이 열반에 들었다. 세수 75세, 법랍 62세로 입적하였다. 사후에 《만공어록 滿空語錄》이라는 책이 편찬되었다.

사후

덕숭산에서 다비하여 유골은 덕숭산금선대 근처에 부도 만공탑을 세웠다. 진영(眞影)은 경허의 진영과 함께 금선대에 봉안되었다.

저서

《만공어록 (滿空語錄)》

《만공법어 (滿空法語)》

《현양매구 (懸羊買拘)》

연표

1871년 - 전라북도 태인군 출생, 속명은 송(宋).

1895년 - 충청남도 아산 봉곡사에서 크게 깨달음(24세)

1904년 - 경허스님에게서 전법게를 받음(33세)

1914년 - 충남 서산시 부석면 간월도리의 간월암(看月庵)을 중창하다.

1934년 - 재단법인 조선불교선리참구원(朝鮮佛敎禪理參究院)이 설립될 때 이사의 한 사람으로 참여하고, 바로 이사장 선출에서 이사장은 송만공(宋滿空), 부이사장은 방한암(方漢岩)이 선임되었다.

사상과 신념

환경이 사람을 만든다

그는 이론과 사변을 철저히 배제하고 무념과 무심(無心)의 태도로 화두를 스스로 참구(參究)하는 간화선법(看話禪法)을 채택하여 제자들에게는 항상 조주(趙州)의 무자 화두를 참구할 것을 강조하였다. 그는 참선을 위해서는 행자의 자세도 중요하지만 보조적 요건도 필수적으로 구비되어야 함을 역설했다. 또한 환경과 배경이 사람을 만든다는 견해를 처음으로 설파하였다. 만공에 의하면 참선의 보조 여건으로는 선지식(善知識)과 수도(修道)에 적절한 도량, 함께 수도하는 좋은 도반(道伴)의 세 가지가 필요하다고 보았으며 그는 좋은 스승을 가장 중요한 조건으로 보았다. 속세에서도 역시 배경과 환경이 사람을 만든다고 하였다. 개인의 노력이 중요하지만 그에 걸맞은 배경과 환경적 요인도 사람을 만든다고 보았다.

수행 활동

그는 존재의 본체를 마음, 자성(自性), 불성(佛性), 여여불(如如佛), 허공, 주인공, 본래면목(本來面目), 자심(自心), 동그라미(○) 등으로 표현하였다. 그는 개인의 참된 본질이 우주 만물의 본체와 하나라고 보았다. 만공에 의하면 불교의 진수는 인간이 스스로 마음을 깨닫는데 있으며, 인간의 가치 있는 삶도 이 깨달음을 성취함으로써 찾아진다고 보았다. 그는 수행을 통하여 차별이나 분별의 관념에서 벗어나면 편벽됨이 없이 두루 자유롭게 지혜와 자비를 활용할 수 있게 되며 이때의 그가 바로 부처이며 스승이라고 하였다. 그는 자유와 자비를 구하는 수행법으로는 참선을 으뜸으로 보았다. 수도승들에 대한 지도 방법으로 침묵 또는 방망이질〔棒〕, 할(喝), 격외(格外)의 대화와 동그라미 등 여러 가지 방법을 자유자재로 사용하였다.

제자

만공스님의 문하에서는 보월(寶月), 전강(田岡), 용음(龍吟), 고봉(古峰), 금봉, 혜암, 춘성, 금오(金烏), 벽초, 금봉, 춘성(春城), 서경(西耕), 혜암(惠庵), 벽초, 원담 등이 있다. 비구니 법희(法喜), 만성(萬性), 일엽 등의 제자가 배출되었다. 처음으로 전법게를 전한 제자는 수제자인 보월이다. 그러나 보월은 40세로 요절했다. 1924년 12월 보월선사가 죽자 보월선사의 스승인 만공선사(滿空禪師)가 1925년 2월 덕숭산 정혜사(定慧寺)에서 건당식(建幢式:스스로 일가를 이루는 법회)을 베풀어주고 금오선사에게 전법게(傳法偈)를 주었다.

덕숭산맥 아래 德崇山脈下

무늬 없는 인(印)을 지금 전하노라. 今付無文印

보월은 계수나무에서 내리고 寶月下桂樹

금오는 하늘 끝까지 날아가네. 金烏徹天飛

출처: 위키백과

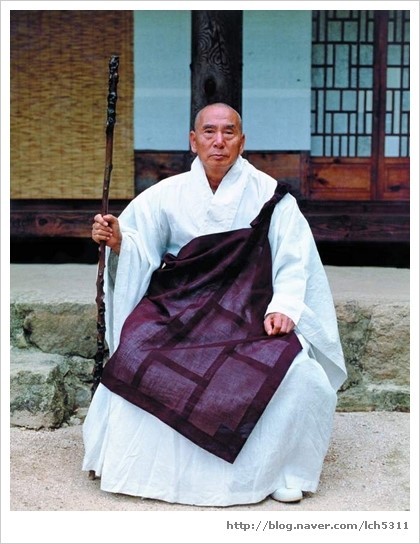

| 경봉스님

-

▣ 香聲藏(경봉-1IMG_8521)

▣ 世界一花(경봉-2IMG_8522)

▣ 서화(경봉-3IMG_8627)

▣ 서화(경봉-4IMG_8386)

▣ 茶禪一味(경봉-5IMG_8785)

▣ 족자(경봉_JJIMG_8818)

▣ 족자(경봉_JJIMG_8849)

경봉 정석(鏡峰靖錫 1892-1982) 스님은 근현대의 고승으로서 광주 김씨이며, 속명은 용국(鏞國), 호는 경봉(鏡峰), 시호는 원광(圓光)이다. 경상남도 밀양출신으로 아버지는 영규(榮奎)이며, 어머니는 안동 권씨이다. 7세 때 밀양의 한학자 강달수(姜達壽)에게 사서삼경을 배웠으며, 15세 되던 해 모친상을 겪고 인생의 무상함을 깨닫고, 16세때 양산 통도사의 성해(聖海) 선사를 찾아가 출가했다.

1908년 3월 통도사에서 설립한 명신학교(明新學校)에 입학하였으며, 그해 9월 통도사 금강계단(金剛戒壇)에서 청호(淸湖) 스님을 계사(戒師)로 사미계를 받았다. 1912년 4월 해담(海曇) 스님으로부터 비구계와 보살계를 받은 뒤 통도사 불교전문강원에 입학하여 불경연구에 몰두하였다.

강원을 졸업 후, 하루는 경을 보다가 "종일토록 남의 보배를 세어도 본디 반 푼 어치의 이익도 없다[終日數他寶, 自無半錢分]"는 경구를 보고 커다란 충격을 받고 참선공부를 하기 위해 내원사(內院寺)의 혜월(慧月) 스님을 찾아 법을 물었으나 마음속의 의문을 해결할 수 없었다. 이에 해인사 퇴설당(堆雪堂)으로 가서 정진한 뒤, 금강산 마하연(摩訶衍)ㆍ석왕사(釋王寺) 등 이름난 선원을 찾아다니면서 공부하였다. 이때 김천 직지사에서 만난 만봉(萬峰) 스님과의 선담(禪談)에 힘입어 ‘자기를 운전하는 소소영영(昭昭靈靈)한 주인’을 찾을 것을 결심하고, 통도사 극락암으로 자리를 옮겨 3개월 동안 장좌불와(長坐不臥)하면서 정진을 계속하였다.

1927년에 통도사 화엄산림법회(華嚴山林法會)에서 법주(法主) 겸 설주(說主)를 맡아 밤낮을 가리지 않고 정진하던 중, 4일 만에 천지간에 오롯한 일원상(一圓相)이 나타나는 경지에 이르렀다. 그러나 일물(一物)에 얽힌 번뇌가 완전히 없어지지 않았음을 스스로 점검하고 다시 화두를 들어 정진하다가 1927년 11월 20일 새벽에 방안의 촛불이 출렁이는 것을 보고 크게 깨달았다. 그날 새벽 두시 반 경 바람도 없는 데 촛불이 흔들리는 소리를 내며 춤추는 것을 보는 순간 의문 덩어리가 일순간에 녹아내린 것이다. 뜨겁게 타오르던 불길 같은 마음이 식어버리자 이렇게 게송을 읊었다.

我是訪吾物物頭(아시방오물물두) 내가 나를 바깥 것에서 찾았는데

目前卽見主人樓(목전즉견주인루) 눈앞에 바로 주인공이 나타났도다

呵呵逢着無疑惑(가가봉착무의혹) 하하 이제 만나야 할 의혹 없으니

優鉢花光法界流(우발화광법계류) 우담발라 꽃빛이 온 누리에 흐르는구나.

이후, 한암, 제산, 용성, 전강 스님등과 교류하면서 친분을 두터이 한다. 1932년 통도사 불교전문강원장에 취임한 뒤부터 50여 년 동안 한결같이 중생교화의 선구적 소임을 다하였다. 1935년 통도사 주지, 1941년 조선불교중앙선리참구원(朝鮮佛敎中央禪理參究院 지금의 선학원) 이사장을 거쳐 1949년 4월에 다시 통도사 주지에 재임되다. 1953년 극락호국선원(極樂護國禪院) 조실(祖室)에 추대되어 입적하던 날까지 이곳에서 설법과 선문답으로 법을 구하러 찾아오는 불자들을 지도하였고, 동화사(桐華寺)ㆍ내원사(內院寺) 등 여러 선원의 조실도 겸임하여 후학들을 지도하였다. 언제나 온화함과 자상함을 잃지 않았고, 청렴하고 검소한 생활을 하였으며, 꾸밈없는 활달한 경지에서 소요자재하였으므로 항상 열려진 문호에는 구도자들이 가득하였다.

1967년 서울탑골공원에 '만해선사기념비'를 세우고 '경봉장학회'를 설립하기도 하였다. 한시와 묵필에도 뛰어났으며 선지식으로는 드물게도 70여년 동안 계속 日記를 남기기도 하였고, 지금 흔히 쓰는 해우소(解憂所)라는 말도 경봉스님이 지은 것이다.

82세부터는 매월 첫째 일요일에 극락암에서 정기법회를 열었다. 90세의 노령에도 시자의 부축을 받으며 법좌에 올라 설법하였는데, 매 회마다 1천여 명 이상의 대중들이 참여하였다. 또한 가람수호에도 힘을 기울여 통도사의 삼성반월교(三星半月橋)와 장엄석등(莊嚴石燈) 18좌(座)를 세웠고, 극락암 조사당의 탱화조성 및 추모봉행, 특별정진처인 아란야(阿蘭惹)의 창건, 극락호국선원 정수보각(正受寶閣) 신축 및 무량수각(無量壽閣)의 중창 등을 주관하였다. 이밖에도 경봉장학회를 설립하였으며, 탑골공원 안에 만해선사기념비 건립도 추진하였다. 또 18세 때부터 85세까지 67년 동안 매일의 중요한 일을 기록한 일지를 남겼는데, 이 일지에는 당시의 사회상과 한국불교 최근세 역사가 그대로 담겨 있다.

1982년 7월 17일(음 5월 27일)임종이 가까워 왔음을 느낀 시자 명정(明正)스님은 "스님 가시고 나면 스님의 모습을 어떻게 뵙겠습니까?"하고 물었다. 잠시 침묵이 흐른 후 스님은 좌우로 돌아보고 임을 열었다. "야반삼(夜半三更)에 대문 빗장을 만져보거라!"는 말을 남기시고 열반에 드시니 세수 91세, 법납 75세 였다. 저서로는 법어집인 『법해(法海)』,『속법해(續法海)』와 시조집인 『원광한화(圓光閒話)』, 유묵집인 『선문묵일점(禪門墨一點)』, 서간집인 『화중연화소식(火中蓮花消息)』 등이 있다.

출처: 영축총림 통도사 공식홈페이지

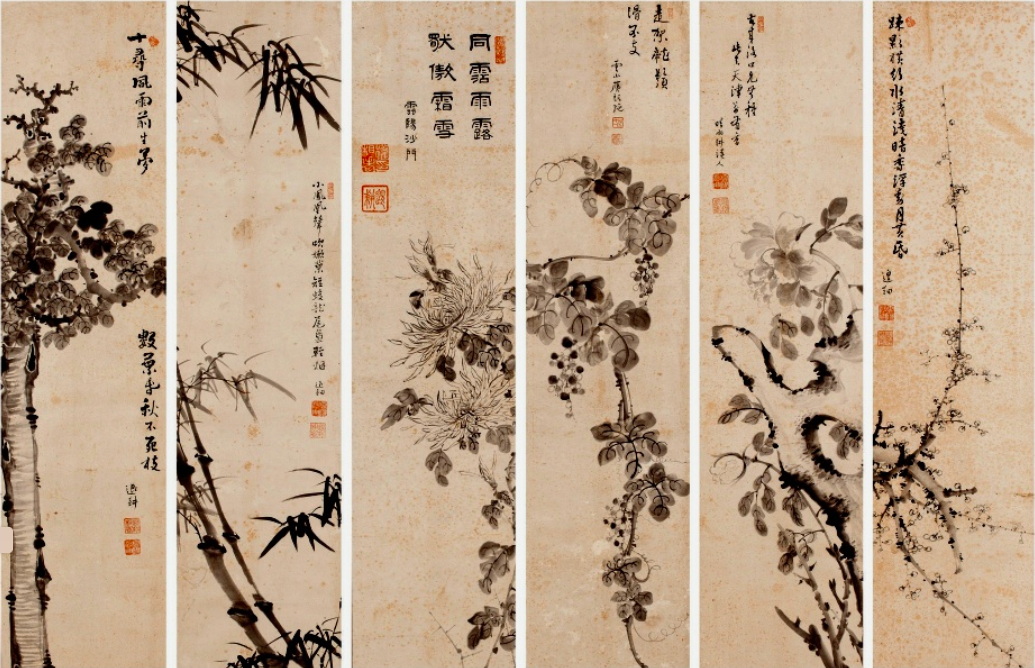

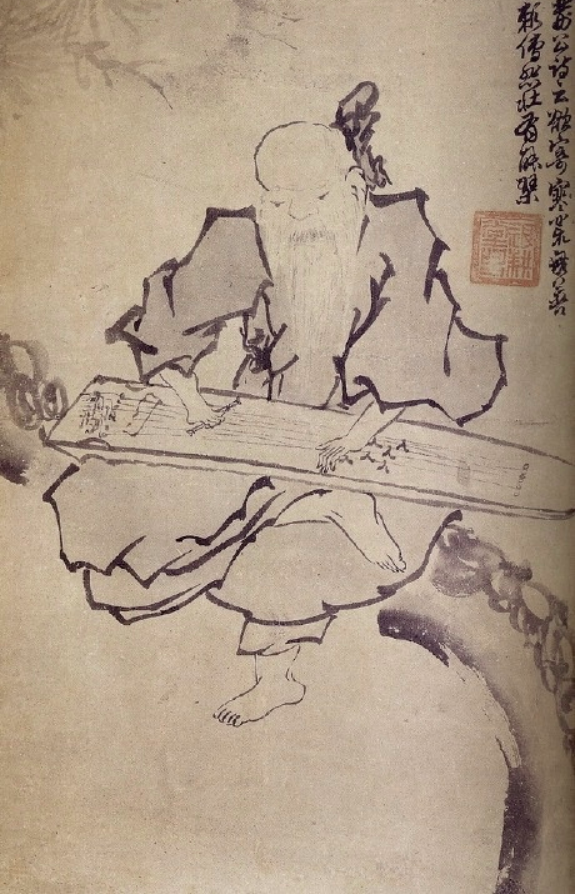

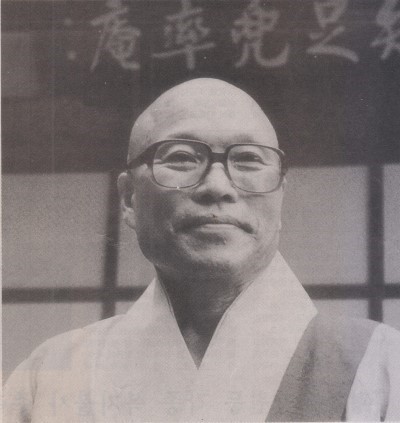

| 퇴경권상로스님

권상로(權相老, 1879년 2월 28일 ~ 1965년 4월 19일)는 일제 강점기의 승려이다. 창씨개명 후에는 안도 쇼로(일본어-安東 相老)로 불렸다. 법명은 퇴경(退耕), 아호는 퇴경당(退耕堂).

경상북도 문경에서 권찬영(權贊泳)의 아들로 태어나 한학을 공부하다가 18세 때인 1896년에 김룡사에서 출가했다. 그는 문장가로 이름이 높았으며 무학으로서 뚜렷한 학벌이 없었음에도 불교계에서 소문난 학승(學僧)이었다. 일제강점기 이후에 조선불교와 승려들의 처우가 좋아지며 도성 출입 금지 정책을 해제하는 등 상대적으로 불교에 우호적인 정책이 나오게 되었다. 불교계에서는 일본과 조선총독부의 정책을 찬양하는 친일 문건을 다수 작성했고, 권상로는 자신이 편집자를 맡은 《조선불교월보》와 《불교》에 친일 논설들을 수록하여 한일 병합 조약 체결 무렵부터 친일적인 성향을 보였다. 이후 중앙불교전문학교 교수로 재직하고 있던 태평양 전쟁 시기에 시국 강연과 기고 등을 통한 노골적인 친일 행각으로 전쟁에 적극 협력했다. 예를 들어 그는 《불교시보》에 실린 〈승려 지원병에 대하야〉(1940)에서는 임진왜란 때의 승병 등을 예로 들면서 청년 승려들이 전쟁이 지원병으로 참전해야 한다며 역설했고, 전쟁 승리가 곧 성불이라는 친일 논리의 집대성격인 단행본 《임전의 조선불교》(1943)를 간행했다. 1940년 국민총력조선연맹의 참사관을 맡기도 했다. 광복 후에도 불교계의 원로로 활동하면서 1953년 동국대학교 초대 총장을 맡았고 1962년에는 문화훈장을 수여 받았다.

2002년 민족정기를 세우는 국회의원모임이 발표한 친일파 708인 명단과 2008년 민족문제연구소에서 친일인명사전에 수록하기 위해 정리한 친일인명사전 수록예정자 명단, 2009년 친일반민족행위진상규명위원회가 발표한 친일반민족행위 705인 명단에 모두 선정되었다. 근대 한국 불교학의 여명을 연 무수한 별중에서도 단연 "뛰어나 거성"으로평가받는 사람이 바로 퇴경 권상노스님이다. 타고난 총명함, 끊임없는 노력, 쉼없는 수행.정진의 삼박자를 고루 갖춘 스님은 지금도 불교학계 뿐 아니라 전학계의 炬火로 추앙받고 있다.그렇다고 학문에만 출중한 것은 아니었다 . 불화.단청.산수.묵화까지 일가를이루었고 문장 또한 뛰어났다. 글씨도 보 통필가를 초월하여 해.행.초.예.전서에 이르기까지 못 쓰는게 없었다."<통감>을 읽으며 하루에 3백줄을외웠다"는 스님은 1879년(고종 16) 경북 문경에서 태어났다.일곱살에 향리 학당에 취학해 經子史書를 모두 통달한다. 그러 나 이에만족치 않고 심오한 佛學을 연구할 뜻을 품고 18세되던 1896년에 김용사月明禪師께 출가한다. 이때부터 새로이 불전을 공부해 대승사 용문사해인사 등 여러 강원에서 사집.사교의 전과정을 끝낸다.당시 스님과 친한친구로는 안진호스님이 있었다.스님의 이름은 夢讚이요 안진호스님은 錫讚이 었는데 이 양讚이 가는곳에는 학인들이 머리를 들지 못했다 한다. 다음의 일화에서도 스님의 뛰어남을 엿볼수 있다.학인들이 스님보고 "재주가 있다" 하길래 도대체 얼마나있는가를 스스로 시험해 볼려고 봉암사 지증대사적조 탑비를 찾았다.최치원이 쓴 이 비는 해독하기 어려운 것으로 소문나 있었다 .스님은 비문을 단 두번 읽고는 한자도 틀리지 않고 암송했다 한다.이렇게돋보인 실력을 가졌던 스님은 먼저 후학 교육에 투신했다. 강원에서 학인들을 제접한 것은 물론이고 1905년부터는 김용사가 세운 경흥학교를 시작으로성의.화산.보광학교에서 지방의 발전을 위해 선구자적인 역할을 수행 하였다.그러다 1923년 불교중앙총무원의 기관지인 <불교월보> 사장에 취임해언론 발전을 위해서도 노력했다. <불교월보>를 계속 간행하다가 1924년<불교>지로 제호를 고치고 9년동안 재임하였다. 여기서 불교의 교리와사상을 선양하고 대중화하려는 운동을 일으킨다.1930년에는 마침내 중앙불교전문학교(동국대 전신) 교수로 취임해 불교사와 佛典을 강의하면서<조선불교사> <한국사 찰전서>등 30여종 90여책을 집필했다.이때 저술한 책들은 "스님이외에는 그 누구도 손댈수 없는 것들"이라고평가된다.이런 수많은 업적과 함께 스님에게 따라 다니는 것 중 하나가소위 친일문제다. 1938년부터 총독부 시국강연반 연사로 활동했기 때문이다.일제치하에서 어쩔 수 없었다해도 이 일은 스님에게 짐이 되었다.

출처: 불교신문

본관은 안동(安東), 호는 퇴경(退耕:退耕堂)이다. 1879년(고종 16) 경상북도 예천(醴泉)에서 출생하였다. 어려서 한학(漢學)을 배우고, 1896년 문경 김룡사(金龍寺)의 서진(瑞眞)을 스승으로 승려가 된 후, 김룡사 불교전문강원(佛敎專門講院)에서 불교학을 연구하고, 사집과(四集科)·사교과(四敎科)·대교과(大敎科)를 수료하였다.

그 후 경흥학교(慶興學校)·성의학교(聖義學校) 등 불교 계통의 학교에서 교편을 잡다가, 1909년(융희 3) 불교 원종종무원(佛敎圓宗宗務院) 찬집부장(纂輯部長), 1911년 조선불교월보(朝鮮佛敎月報) 사장이 되었다. 1918년부터 수년간 다시 교편 생활을 하다가 1923년 불교사(佛敎社) 사장에 취임하였고, 1926년 중앙교무원 사무원을 거쳐 이듬해 월정사(月精寺) 감무가 되었다.

1937년에는 부민관(府民館) 대강당에서 '선각자로서'라는 제목으로 친일 강연을 하고, 1940년에는 신문에 응징성전(應懲聖戰)과 불교라는 친일 시사문을 발표하였다. 같은 해 10월 국민정신총동원조선연맹의 후신인 국민총력조선연맹 참사가 되어 일제의 황민화운동에 참여하는 한편, 1941년에는 승려들에게 '국민총력운동과 승려의 각오', '시국과 조선불교' 등의 제목으로 친일 강연을 하기도 하였다.

1944년 불교총본산 교학편수위원(佛敎總本山敎學編修委員)이 되고, 광복 후 동국대학교 교수·학장을 거쳐, 1952년 동국대학교 초대 총장이 되었다. 1962년 동국대학교에서 명예철학박사 학위를 받고, 이 해에 대한민국 문화훈장을 받았다. 또 이 무렵을 전후하여 국사편찬위원·중앙불교연구원장, 대한불교조계종 원로원장(佛敎曹溪宗元老院長), 현대불교·불교사상(佛敎思想) 사장 등을 역임하였다. 죽은 후 대종사(大宗師)의 법계(法階)에 올랐다.

퇴경 권상로(退耕 權相老)가 노승이 거문고를 타는 모습을 그리고

화제(畵題)로 송(宋)나라 왕안석(王安石)의 시

秋雲放雨靜山林 萬壑崩湍共一音

추운방우정산림 만학붕단공일음

欲記荒寒無善畵 頛傳悲壯有能琴

욕기황한무선화 뇌전비장유능금

가을 구름 모여 비 내리니 산림이 고요한데

온갖 골짜기에 쏟아지는 여울물 한 소리일세

황량하여 그릴 수 없음을 기억하려고

비장함을 거문고에 기대어 전하네

출처: 다음 블로그 달빛과 바위

| 백학명스님

禪農불교’ 백학명 스님 재조명

노동 병행한 참선'으로 일제하 개혁 주창

한국 불교사상 및 불교사 연구의 규모가 크게 확대됐지만 정작 우리 근대사의 고승에 대한 연구는 보잘 것 없다. 경허 스님과 만공 스님 등 유명한 고승들의 연구도 일화 중심으로 얘기될 뿐 당대를 배경으로 그들의 선사상과 선풍(禪風) 등이 깊이있게 연구된 축적물은 많지 않은 상황이다.

이에따라 조계종 교육원 불학연구소(소장 화랑스님)는 17일 동국대에서 제1회 조계종 근현대 사상사 학술세미나를 개최, 경허, 용성, 만공, 한암, 학명, 효봉 스님 등 구한말부터 일제강점기를 거쳐 광복 이후까지 한국불교 전통을 지키기 위해 헌신한 고승들의 행장과 업적, 사상 등을 조명한다.

6명중 대중에게 생소하지만 최근 주목받고 있는 고승이 백학명 스님(1867~1929)이다. 학명 스님은 일제하 선지식으로 불교개혁을 주창하고, 개혁의 일환으로 선농(禪農)불교를 실천했다.

김광식(부천대)교수는 “백학명이 여타 승려와 다른 특이성은 승려의 노동을 강조하고 참선과 농사를 병행하는 선농불교”라며 “작금의 불교계에서 승려가 노동을 한다는 말이 잊어진지는 매우 오래되었고, 선농불교의 부재가 백학명을 잊어진 인물로 만들었다”고 말한다.

불교와 노동은 근래 일부 개혁적 젊은 승려들에 의해 주목받고 실천되고 있지만 우리 불교의 주류와는 거리가 있다. 노동과 수행의 일치는 결과적으로 기존 사찰 중심의 교단에 비해 개혁적인 성향을 띨 수밖에 없다.

학명 스님은 20대 초반에 출가해 금화선사를 스승으로 정진해 1912년 월명암에서 깨달음을 얻은 것으로 기록돼 있다. 그는 1914년부터 2년간 중국 일본의 총림과 사찰을 두루 둘러본 뒤 월명사와 내장사, 백양사 등의 선원에서 조실을 지냈다.

김 교수에 따르면, 학명 스님의 수행관과 선충은 지금 봐도 획기적으로 개혁지향이다. 스님은 반농반선(半農半禪)에서 나타나듯 선과 농사가 분리된 것이 아니라 농사가 곧 참선이라는 등식으로 보았다. 또 자선자수(自禪自修), 자력자식(自力自食) 등 수행과 의식주 해결을 스스로 한다는 결의가 들어있다. 이는 스님들의 근면한 생활을 통해 사찰의 재정자립을 이루고, 지역주민들에게 경제적 이익을 제공하는 실질적인 ‘중생구제’에 나설 것을 권장하는 것이다.

스님은 이미 기존 불교수행의 관행에 물든 출가자보다 새로운 발심을 한 수행자를 대상으로 했으며 또 파계와 나태 등을 단호히 배격하고 수행에도 실천성을 강조하는 등 선원의 청정성, 규정성을 정확히 지키고자 했다. 이에 근거해서 ▲계정혜(戒定慧) 삼학의 철저한 수지 ▲사부대중의 위상 제고 ▲주지의 의무 명시 ▲사찰재산의 공동 관리 등 구체적인 개혁방안을 내놓기도 했다.

김 교수는 학명 스님이 일제하 선지식의 대표자면서도 지금껏 그에 대한 연구가 황무지였던 것은 변화와 개혁을 거부하는 현재 불교의 모습을 드러내는 것이라고 비판하고 있다.

엄주엽기자

출처: 문화일보

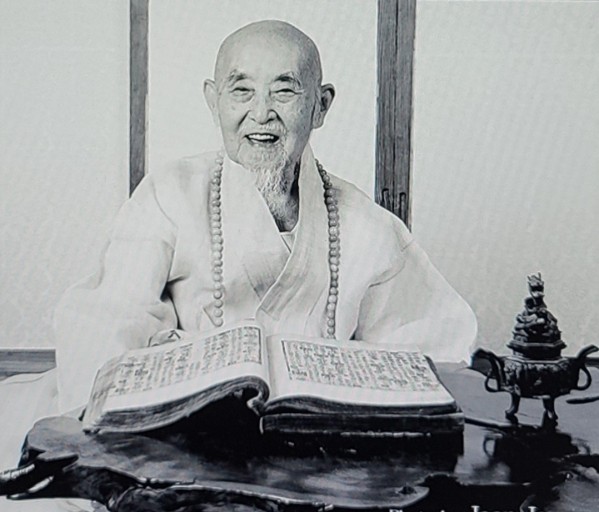

| 대은스님

1989년 4월 13일 세수 91세, 법납 84세로 열반한 대은스님(大隱) (1899~1989). 스님은 일생을 대중포교와 후학양성에 진력했던 당대의 고승이었다. 6살의 나이로 강원도 철원 심원사에서 동진출가한 스님은 평생 수행자로 살았던 천진불(天眞佛)이었다. 늘 동심을 잃지 않았으며, 대중들을 만날 때 미소를 지었던 스님이다. 그런 까닭에 스님을 따르는 후학과 제자들이 많았다.

스님의 행장을 살펴보아도 눈에 띄는 대목이 많다. 조선불교 교무원 초대 중앙포교사(1928년), 중앙불교전문학교 교수(1930년), 만주 일대 순회 포교, 〈불교시보(佛敎時報)〉 창간. 스님의 포교 정진은 여기서 그치지 않았다. 1961년에는 64세의 노구에도 불구하고 팔만대장경 번역불사에 동참했고, 1965년에는 동국역경원 역경위원 소임을 자처했다. 한문으로 된 불교경전을 대중들이 보다 가까이 할 수 있도록 우리말로 옮기는 불사에 지대한 관심을 지니고 있었다.

한국방송공사(KBS) 전신인 경성방송에 출연해 불교강좌와 불교사상 강연을 하여 일제 강점기의 많은 조선인들에게 희망의 불씨를 전해주었다. 또 불교전수학교 학생들로 하여금 불교가두전도대(佛敎街頭傳道隊)를 조직하여 서울과 평양 일대를 순회했다.

한평생 ‘수행자 외길’ 정진

조선불교 초대 중앙포교사

스님은 독립운동에도 관여해 서대문 형무소에서 옥고를 치루었다. 죽음 직전에까지 도달했지만 천신만고 끝에 풀려났다.

참선공부도 게을리 하지 않았다. 해방후 만주에서 귀국한 대은스님은 관악산 일대의 암자에서 간화선을 참구했으며, 전주 정혜사와 서산 개심사에서 수선(修禪)했다. 또 용인 화운사에 있는 불교강원에서는 후학들을 손수 지도하는 등 수행자의 위의(威儀)를 잃지 않았다.

앞서 열거한 스님의 행장을 보고 있으면, 단순하게 한마디로 정의하기 힘든 스님임에 틀림없다. 선사이면서 학승이었고, 포교사이며 방송인이기도 했던 대은스님. 그런 까닭에 스님의 행장을 따라가다보면 ‘지금의 한국불교’가 어디로 가야하는지를 알 수 있다. 또 조선말기에서 일제강점기 그리고 근현대 한국에 이르기까지 스님들이 얼마나 처절하게, 그리고 진실한 마음으로 정진했는지를 짐작하게 한다.

대은스님은 1899년 경기도 강화에서 부친 김광현(金光賢) 선생의 장남으로 태어났다. 어려서 일화는 정확하게 전하는 바가 없다. 스님은 1905년 강원도 철원 심원사에서 계암(桂庵)스님을 은사로 출가했다. 사미계는 청호 학밀스님에게, 구족계는 1916년 금강산 유점사에서 동선 정의(東宣 淨義)스님에게 받았다. 1918년 속리산 법주사 강원 대교과를 졸업한 스님은 같은해 일본으로 유학을 떠났다. 일본 동양대(東洋大)에서 인도철학을 일본대(日本大)대에서 종교학 등의 신학문을 공부했다.

출처: 불교신문

| 한용운스님

만해(卍海)스님 (1879∼1944)승려·시인·독립운동가. 본관은 청주(淸州). 본명은 정옥(貞玉), 아명은 유천(裕天). 법명은 용운(龍雲), 법호는 만해(萬海·卍海). 충청남도 홍성출신. 응준(應俊)의 아들이다.대원군의 집정, 외세의 침략, 등 불행한 시대적 배경과 사회적 여건은 그 자신의 술회대로 세상에 대한 관심과 생활의 방편으로 집을 떠나 설악산 오세암(五歲庵)에 입산하여 승려가 되게 하였다. 출가 직후에는 오세암에 머무르면서 불교의 기초지식을 섭렵하면서 선(禪)을 닦았다. 27세 때 설악산 백담사(百潭寺)에서 연곡(連谷)을 은사로 하여 정식으로 득도하였다.

불교에 입문한 뒤로는 주로 교학적(敎學的)관심을 가지고, 대장경을 열람하였으며, 특히 한문으로 된 불경을 우리말로 옮기는 일, 즉 불교의 대중화작업에 주력하였다. 1910년에는 불교의 유신을 주장하는 논저 <조선불교유신론>을 저술하였다. 36세 때 <불교대전(佛敎大典)>과 함께 청나라 승려 내림(內琳)의 증보본에 의거하여 <채근담(菜根譚)> 주해본을 저술하였다. 40세 되던 해에 월간 <유심(惟心)>이라는 불교잡지를 간행하였다. 불교의 홍포와 민족정신의 고취를 목적으로 간행된 이 잡지는 뒷날 그가 관계한 <불교> 잡지와 함께 가장 괄목할만한 문화사업의 하나이다. <유심>지는 3호를 끝으로 폐간되었으나, 불교에관한 가장 종합적인 잡지였다.41세 때 3·1독립운동이 있었는데, 백용성(白龍城) 등과 함께 불교계를 대표하여 참여하였다. 47세 때인 1926년 근대한국시의 기념비적 작품으로 시집 <님의 침묵>을 발간하였다.

이곳에 수록된 88편의 시는 대체로 민족의 독립에 대한 신념과 희망을 사랑의 노래로서형상화한 것으로 볼 수 있다. 52세 때 <불교>라는 잡지를 인수하여 그 사장에 취임하였다.

그전까지는 권상로(權相老)가 맡아오던 이 잡지를 인수하여 불교의 홍포에 온 정력을 기울였다. 특히, 고루한 전통에 안주하는 불교를 통렬히 비판하였으며, 승려의 자질향상·기강 확립·생활불교 등을 제창하였다.

그의 불교사상은

(1)불교행정조직혁신론,

(2)사원운영의 혁신론,

(3)청년불교의 제창,

(4)선교(禪敎)진흥론,

(5)경전의 한역등으로 요약할 수 있다.

그의 대표작인 <조선불교유신론>은 불교중흥에 대한 그의 이론과 실천을 망라한 최대의 불교시론이다. 특히, 구태의연한 자세에 대한 통렬한 비판은 오늘에 이르기까지 하나의 귀감이 될 수 있다. 사실 그의 주장은 50여년 후인 오늘에 이르러 빛을 보게 되었다.

종단행정의 단일화를 위한 노력이 곧 총무원으로 나타났고, 승려자질 향상은 오늘날 여러 방면으로 추진되고 있다. 또 국역(國譯)의 중요성 강조는 숱한 불교성전의 편찬과 함께, 역경원(譯經院) 등의 발족을 이룩하였다. 그러나 그의 주장에는 과격한 부분이 없지 않아 여러 가지 문제를 일으킬 소지가 있는 부분도 있다. 그러나 전반적으로 그의 불교사상에 대하여 긍정적인 평가를 내릴 수 있다. 결국, 그는 악과 부조리의 사회현실을 타파하려는 노력의 결심으로 이 '불교유신'을 제창하게 된 것이다. 그 구체적 방법론으로서 무질서한 불교교단의 통제를 주장하였고, 이른바 불교현대화를 내세우게 된 것이다.

그의 실천적 불교정신의 응결이 바로 청년불교운동이었다. 따라서 비록 다음의 혁신적 사상이 가미되어 있다 하더라도 그의 사상은 위대하였다는 점을 지적할 수 있다.

또, 불교인의 일반적 자세를 탈피하여 시나 소설 등을 통한 적극적인 대중교화도 특기 할만한 점이다. 불교인으로서 그만큼 조국수호에 대한 열의를 실천한 이도 많지 않았으며, 특히 당시의 암울한 시대환경과 관련지어 생각할 때 그의 위대성은 한층 돋보인다.

그의 여러 주장들은 오히려 1960년대 이후부터 빛을 발하여 현대불교의 이론적 근거로서, 또 실천윤리의 강령으로 제시되고 있다. 따라서 그는 시공(時空)을 초월한 예언자적 가치를 부여받기에 충분한 불교인이었다고 말할 수 있다. 1944년 5월 9일 성북동의 심우장(尋牛莊)에서 중풍으로 입적하였다.

출처: 부다피아

| 연도 | 내용 |

| 1879 | 충남 홍성군 결성면 성곡리에서 부 韓應俊의 차남으로 출생, 속명은 貞玉, 법명은 용운, 법호는 만해 |

| 1884 | ~1897 향리에서 한학 수학 |

| 1892 | 천안 전씨와 결혼 |

| 1899 | 강원도 설악산의 백담사 등지를 전전 |

| 1904 | 귀향하여 향리에서 수개월간 머물다 |

| 1905 | 백담사 김연곡 스님에게서 득도. 김영제 스님에 의하여 수계. 이후 이학암 스님으로부터 <기신론>, <능업경>, <원각경> 등을 사사받음 |

| 1908 | 4월경 일본으로 건너가 下關 등지를 순유하고 동경의 曹洞宗 대학에서 불교와 서양철학을 청강함. 10월경 귀국 |

| 1910 | <조선불교유신론> 탈고 (1913년 불교서관에서 간행) |

| 1912 | 불교경전 대중화의 일환으로 <불교대전>을 편찬하기 위해 양산 통도사의 고려 대장경을 열람함 |

| 1913 | 불교강연회 총재에 취임. 박한영 등과 함께 불교 종무원을 창설. 통도사 불교강사에 취임. <불교대전>을 국한문으로 편찬(1914, 홍법원) |

| 1918 | 월간 교양지 <惟心>을 발간하여 편집인 겸 발행인이 됨 |

| 1919 | 1월경 최린, 현상윤 등과 조선독립에 대해 의논함. 최남선이 작성한 <독립선언서>의 자구 수정을 하였으며 <공약 3장>을 추가함. 3월 1일 명월관 지점에서 33인을 대표하여 독립선언 연설을 하고 투옥됨. 7월 10일 <조선독립의 개요> 제출 |

| 1926 | 시집 <님의 침묵>을 회동서관에서 발행하다 |

| 1927 | 신간회 중앙집행위원 겸 서울지부장에 피선됨 |

| 1931 | 김법린, 최범술 등이 조직한 승려비밀결사인 卍黨의 영수로 추대됨 |

| 1933 | 유숙원과 재혼. 벽산 스님, 방응모, 박광 등의 도움으로 성북동에 尋牛莊을 짓다. 여기에서 소설 <흑풍>, <죽음> 등을 조선일보에 연재하다. |

| 1944 | 6월 29일 심우장에서 이적. 미아리에서 화장하여 망우리 공동묘지에 묻히다 |

| 1962 | 대한민국 건국공로훈장 重章이 수여되다 |

| 1967 | <용운당 만해 대선사비>가 파고다 공원에 건립됨 |

| 1973 | <한용운 전집>(전 6권)이 신구문화사에서 간행됨 |

출처: 한용운스님 |작성자 행복으로의 초대

| 환경스님

1887(고종 24)∼1983. 승려.

해방 이후 해인사 주지를 역임한 승려. 독립운동가.효동환경(曉東幻鏡, 1887~1983)스님은 철저한 수행과 정진으로 귀감이 됐다. 또한 스님은 음양으로 독립운동에 참여했으며, 해방 직후에는 일제강점기 때 파괴된 해인사 사명대사 비를 복원했다. 환경스님의 생애를 김연호 제천 진주동물병원장이 소장한 자료와 <남전선사문집> 등을 참고하여 정리했다.

“동산아래 누웠으니 밝은 달은 빈뜰을 채운다”

만해스님 인연으로 ‘독립운동’ 적극 참여

가야산 입구 바위에 글 새기는 등 ‘명필’

○…비록 13살의 어린 나이였지만, 당시 세상 돌아가는 이치를 살펴본 ‘소년 재상’은 입산을 결심했다. 고향집을 나와 해인사 백련암으로 가는 길에 한편의 시를 지었다. “大界深深妙一天(대계심심묘일천) 瓊月林風僧共眠(경월임풍승공면).” “세상만사 오묘한 온 누리에 / 밝은 달 맑은 바람 스님 함께 조누나”라는 뜻이다. 당시 백련암에는 고종으로부터 팔만대장경의 인경불사(印經佛事) 지시를 받고 중국에서 귀국한 연응(蓮應)스님이 주석하고 있었다.

○…‘소년 재상’은 백련암 연응스님에게 큰절로 인사드린 후 무릎 꿇고 앉았다. “어린놈이 웬일이냐” “제가 대사님을 모시고 머리를 깎고자 하니 허락해 주십시오.” 연응스님이 말했다. “그래, 그런데 나는 의식이 넉넉하지 않아 너를 거두기 어렵다. 그러니 다른 스님에게 가보아라.” 그러나 ‘소년 재상’은 물러나지 않고 거듭 제자로 받아줄 것을 청했다. 연응스님의 질문과 ‘소년 재상’의 답이 이어졌다. “네가 나무를 할 수 있겠느냐” “예” “네가 밥을 지을 수 있겠느냐” “예” “네가 글을 읽을 줄 아느냐” “예” 세 가지 질문의 답을 들은 연응스님은 “그래, 그러면 네가 이 늙은이의 옷과 밥을 마련해 줄 수 있겠느냐” “예. 그러하오니 저의 간곡한 청을 거두어 주십시오” 출가를 허락한 연응스님은 “대중에게 누를 끼치거나 말썽꾸러기가 되면 엄중한 경책을 각오하라”는 당부를 했다.

○…1903년 5월. 해인사 원통전에서 7일 관음기도를 마치고 나서는 환경스님을 회운(晦雲)스님이 불러 세웠다. “네가 글을 잘 쓴다고 들었는데, 혹시 범서(梵書)를 써본 일이 있느냐?” “아직까지 써본 적은 없지만, 당장이라도 쓸 수 있을 것 같은 생각이 들고, 여기에는 마음에 의심이 없습니다.” 그 소리를 들은 회운스님이 기특해하며 말했다. “화엄(華嚴)노장님이 쓰신 적은 있다. 그런데, 홍류동 반석에 각을 하려면 정(釘)이 부러지고 자획이 분명하지 않아 뜻을 이루지 못하고 있다. 네가 지극정성으로 한 장 써주면 좋겠다.” 그 후 환경스님은 100여자나 되는 글씨를 지극한 마음으로 혼신을 다해 썼다. 글 쓰는 것 자체가 스님에게는 수행이었다. 회운스님은 홍류동 계곡은 물론 광풍루(光楓樓) 위에 있는 암벽에도 환경스님의 글씨를 붙이고 각(刻)을 했다.

○…환경스님의 글씨에 대해서는 남전(南泉)스님도 칭찬을 아끼지 않았다. 남전스님은 환경스님에게 보낸 편지에서 “그대 글씨는 현재의 총림(叢林)가운데서 홀로 묘한 경지(境地)를 얻었네. 그러므로 많은 사람들이 모두 칭찬하네”라고 했다.

○…1904년. 환경스님의 세수 18세였다. 출가이후 해인사에 머물며 정진해 온 스님은 넓은 세상에서 견문을 넓히려는 원력을 세웠다. 금강산 성지순례를 다녀오기로 결심 했다. 먼 길을 떠나려면 짚신과 비상식량을 준비해야 했다. 당시 비상식량으로 마련한 것은 엿과 미숫가루 였다. 해인사를 나와 팔공사 동화사 염불암을 거쳐 삼척 사각사(四角寺)를 지나 오대산 월정사에 도착했다. 월정사에서 도인(道人)으로 추앙받던 수월(水月)스님을 친견하고, 오대산 북대에서 정진하고 있던 만공(滿空)스님을 친견했다. 이어 양양 명주사와 설악산 오세암을 거쳐 부처님 진신사리를 모신 봉정암에 이르렀다. 다시 발길을 재촉하여 건봉사와 유점사를 거쳐 마하연에 이르렀다.

○…환경스님은 금강산 마하연에서 은사 연응스님을 시봉하며 마음공부와 교학 연찬에 집중했다. 그렇게 1년이 흐른 후 금강산을 나와 양주 보광사에서 사미승들에게 경전을 가르친 스님은 해인사로 돌아오는 길에 김천 직지사에 들렸다. 그곳에서 스승 연응스님이 노구를 이끌고 해인사로 향하고 있다는 소식을 들은 환경스님은 오던 길을 60리나 되돌아가 은사를 등에 업고 다시 모시고 왔을 만큼 효심이 깊었다.

○…1919년 2월20일 오세창으로부터 긴밀한 연락이 왔다. 백용성.한용운 스님과 함께 ‘아주 중요한 일’을 도모하고 있으니, 급히 경성으로 오라는 전갈이었다. 3.1 독립만세운동을 앞두고 ‘만약의 사태’에 대비하기 위한 것 이었다. 주동자들이 구금되면 옥바라지와 함께 지속적인 운동을 펼쳐야 하는 소임이 맡겨졌다. 경성에 올라온 환경스님은 3월1일 당일 탑골공원 만세 운동에 참가한 후, 덕수궁 대한문(大漢門) 앞에서 고종의 영가를 천도하는 독경을 했다. 그 뒤로 환경스님은 김법린 등 동지들과 상해임시정부와 연락을 주고받고 독립자금을 마련하는 등 독립운동을 전개했다.

○…“수륙재를 지낸다는 이유로 모금 하는 것을 용납할 수 없소.” 1927년 4월 통영경찰서장은 환경스님이 통영앞바다에서 거행하려는 수륙재를 허가할 수 없다고 거절했다. 사실 이 수륙재는 환경스님이 조선독립을 기원하기 위한 목적으로 여는 것이었다. 환경스님도 물러설 수 없었다. “서장 영감 잘 들어보시오. 나는 내가 지닌 땅을 팔아 해인사 빚을 청산했소. 내가 나라를 위한 수륙재를 지내려고 영남지방의 여러 절과 스님들로부터 협조를 받았는데, 서장 영감이 허가를 하지 않는 것은 우리의 신심을 믿지 못하기 때문이 아니오.” 결국 서장은 ‘조건부 허가’를 했고, 같은 해 4월15일부터 5월말까지 밤낮으로 수륙재가 거행됐다. 참여인원은 600여명, 7척의 배가 동원됐다.

○…환경스님은 노년에 당신의 삶을 돌아보며 다음과 같은 시를 썼다. 이 시의 내용은 스님뿐 아니라 ‘우리들의 삶’의 방향을 알려주는 나침반과 다름이 없다. “毁吾吾何損(훼오오하손) 譽吾吾何益 (예오오하익) 歸東山下(귀오동산하) 明月滿空庭(명월만공정)” “나를 훼손하려 한들, 내 어찌 훼손됨이 있으며 / 나를 명예롭게 하려한들, 내 어찌 더함이 있으리오 / 돌아가 동산아래 누웠노라면 / 밝은 달은 빈 뜰을 가득 채워 주노라”

○…환경스님이 쓴 ‘5인의 노래’라는 시도 시사하는 점이 많다. 사람으로 태어나 어떻게 사는 것이 바른 것인지 알려주고 있다.

“人人人人其人(인인인인기인) 사람이면. 다 사람이가. 사람이 사람 다바야. 그 사람이지. 그 사람은 나라에 忠誠(충성). 父母(부모)에 孝行(효행). 親友(친우)에 信義(신의). 貧民(빈민)에 愛好(애호). 畜生(축생)에 哀(애민). 見賢(견현)에 思齋(사재). 臨戰(임전)에 무퇴. 勤儉節約(근검절약) 함이 그 사람이다. 此明(차명) 五千萬(오천만) 우리 同胞淸淨法供養(동포청정법공양). 九十(구십) 曉東林幻鏡(효동임환경).”

#행장

사명대사비 ‘복원’

해인사 땅 ‘되찾아’

○…1887년(정해년) 9월12일 경남 합천군 가야면 마장동에서 출생했다. 속명은 임재상(林在相). 본관은 나주(羅州).

○…1894년 송재(松齋) 이동광(李東光) 선생 문하에서 사서(四書)를 배웠다.

○…1899년 13세에 합천 해인사 백련암 연응(蓮應)스님에게 출가했다.

○…1904년 3월에는 금강산 성지순례에 나서 불법(佛法)을 더욱 깊이 공부했으며,

○…1906년 2월 해인사로 돌아왔다. 가야산 홍류동 계곡 구선암(龜船岩) 바위에 있는 ‘나모아미타불’ 글씨가 그 무렵 스님이 쓴 것이다.

○…1919년 2월 오세창의 연락을 받고 상경하여, 백용성.한용운 스님과 독립운동에 참여했다. 같은 해 3월 탑골공원에서 열린 3.1운동에 가담했고, 같은 달 15일 다시 상경하여 김법린 스님과 백당(白堂) 현채(玄采,1886~1925)를 만났다. 현채는 광문회(光文會) 편집원으로 고전을 간행하고 문화보급에 힘쓴 계몽주의자였다.

○…1924년 전 해인사 주지 이회광(李晦光)이 빚을 지면서 저당 잡힌 사찰토지 3000두락(논.밭의 넓이를 나타내는 단위로 논은 200평, 밭은 300평이 1두락)을 되찾았다. 이 비용은 17년에 걸쳐 상환했다.

○…1926년 해인사 대웅보전앞 탑의 복원공사를 진행했고,

○…1927년 4월에는 45일간 경남 통영에서 조선 독립을 기원하는 수륙재(水陸祭)를 지냈다. 또 이 무렵 만해 한용운 스님을 해인사로 초빙하여 영자전(影子殿, 홍제암)에서 법문을 하도록 했다.

○…1929년 10월 독립운동에 참여했다는 사실이 드러나 연행됐다. 이듬해 4월 부산 형무소로 이감(移監)되었다가, 같은 해 10월 출감했다.

○…1945년 서울 중앙포교사로 위촉되었으며,

○…1946년 4월에는 합천 해인사 주지로 취임했다. 주지 취임 후 가장 먼저 한 일이 일제강점기때 파괴된 사명대사 비를 복원한 것이었다.

○…1949년 해인사 주지를 사임했다.

○…1967년 박정희 대통령으로부터 격문을 받았으며,

○…1978년 7월 숭산초등학교에 유관순 동상을 세웠다.

○…1983년 세수 97세, 법랍 84세로 입적했다.

제천=이성수 기자

출처: 불교신문 2465호/ 10월8일자

| 청담스님

(1902~1971)

조계종 정화불사 견인차

1971년 11월 15일 입적

1966년 제2대 종정

1955년 제2대 총무원장

1902년 10월 진주 출생

파사현정(破邪顯正). 한국불교 정화운동의 기수 청담 스님의 생애를 한마디로 축약한다면 이 말이 가장 적합하지 않을까. 청년 시절에는 일제라는 적과 싸웠고, 해방 이후에는 조계종에 남아있는 일본불교의 잔재를 없애기 위해 싸웠으며, 말년에는 조계종의 분열과 종권의 다툼과 싸운 그리고 평생을 자기자신과의 외로운 싸움에서 물러설 줄 몰랐던 스님의 삶은 그릇된 것을 깨고 바른 것을 드러냄 그 자체였다.

청담 스님은 1902년 10월 20일 경남 진주에서 성산 이씨 이화식과 고부용의 1남 3녀 중 장남으로 태어났다. 속명은 찬호. 진주농고 시절 ‘학우운동’ 이란 단체를 조직해 학교 밖에서 ‘일본교복 안입기’ ‘일본말 안 쓰기’ 등을 펼치고, 3.1 독립운동에 참여해 해방전까지 일본경찰의 주의를 받는 ‘요시찰 인물’ 로 등록되기도 했다.

청년 시절을 일제의 치하에서 보낸 그에게 세상은 약육강식의 논리로 지배되는 사회였고, 가정은 자신이 짊어져야할 짐이었으며, 세상은 나고 죽는 괴로움에서 벗어날 수 없는 화택(火宅)이었다.

1927년 고성 옥천사에서 도첩을 받은 스님은 전국 방방곡곡으로 큰 스승들을 찾아다니며 가르침을 받았다. 서울 개운사 불교전문강원에서 한영 스님으로부터 사사를 받은 후 만주에 있는 수월 스님과 수덕사의 만공 스님을 찾아다녔다. 만공 스님으로부터 인가를 받은 후에도 20여년간 수월암, 봉암사, 설악산 봉정암 등 전국의 암자와 선원에서 용맹정진과 인욕행을 거듭했고, 33세 되던 해 묘향산 설령대에서 3일 밤낮을 정진하던 중 홀연히 깨달음을 얻었다.

해방 직후 스님은 성철 스님과 함께 ‘조선불교 다시세우기’ 작업에 착수했다. 일제가 남긴 식민지 불교의 훈습을 제거하고 조선불교의 전통을 바로 세우는 작업은 한국불교의 생사기로가 걸린 문제이기도 했다.

스님이 가장 먼저 착수한 작업이 바로 불교정화운동. 이는 일제의 잔재인 대처승 제도를 몰아내고 조계종단을 전통적인 비구승 중심의 교단으로 다시 재구성한다는 것이었다.

○…1955년 대한불교조계종 총무원장,

○…1956년 종회 의장(宗會議長),

○…1957년 해인사(海印寺)의 주지,

○…1958년 조계종 총무원장(總務院長),

○…1959년 중앙종회(中央宗會) 의장,

○…1966년에는 불교조계종 통합종단의 제2대 종정(宗正)을 역임하면서 스님은 무자비할 정도로 강경하게 정화운동을 이끌어갔다. 결국 전통사찰의 대부분을 조계종이 차지할 정도로 정화불사는 완벽한 조계종의 승리로 막을 내렸다.

스님은 또한 청정한 비구승단의 재건, 율법 제일주의 확립, 합리적 승가교육을 위한 승가대학 건립, 대중불교 구현 등 불교의 현대화를 확립하는데 앞장섰다. 스님이 세운 원력이 오늘날 조계종 승풍 확립에 지대한 영향을 미쳤음은 물론이다.

시대와 세상과 자신과의 치열한 전투를 마친 스님은 1971년 11월 15일 삼각산 도선사에서 입적했다. 세수 70세, 법랍 45세였다.

탁효정 기자 takhj@beopbo.com

출처: 법보신문

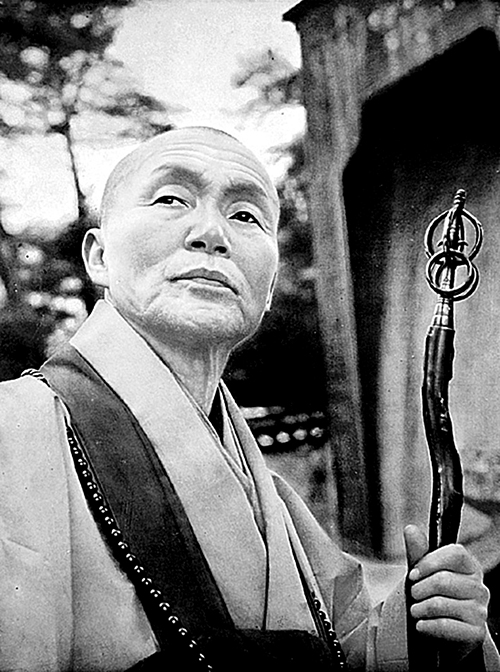

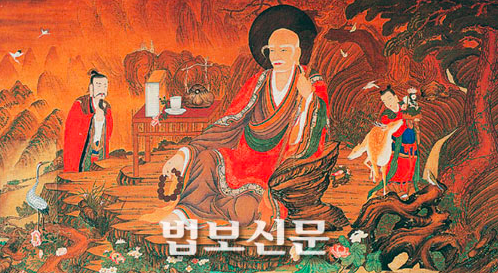

| 구산스님

(1909~1983)

구산스님은 1909년 음력 12월 17일 전라북도 남원시 내척리 509번지에서 진양 소(蘇)씨 재형씨를 아버지로, 최성녀씨를 어머니로 하여 태어났다.

○…1935년 27세 때 우연히 병을 얻어 신음하던 중, 진주에 사는 한 거사(居士)를 만 나 그에게서 『본래 청정한 자성(自性)자리인데 어디에 병이 붙겠는가?』라는 말을 듣고 홀연히 발심하게 되어 그 길로 지리산 영원사를 찾아가 백일동안 천수기도를 하여 성취함으로써, 육신의 병도 낫고, 불법에 비로소 눈을 뜨게 된다.

○…29 세 때 입산 출가하여 서른살되던 이듬해 4월 초파일날 효봉선사를 은사로 송광사 삼일암에서 5계를 받았고

○…1939 년 (31세) 4월 보름날 통도사 금강계단에서 해담화상을 계사로 비구계를 받고 그해 여름을 통도사 백련암에서 지내고난 후 청암사 수도암 정각토굴에서 착실히 정진 선(禪)수행의 기반을 닦았다.

○…1946 년 효봉선사를 방장으로 가야총림이 개설되자 총림에 들어가 도감 소임을 보면서 지내다 그 이듬해 가야산 중턱에 법왕대 토굴을 짓고 안거하던중 견처가 생겨 큰절 대중의 요청으로 최초의 법상에 올라가 법문을 했다.

○…1950년 6·25 사변으로 가야총림이 흩어지자 진주 응석사에 가서 분발하여 정진. 이듬해 정월 동래 금정선원에 계신 은사께 게송을 지어 바친다.

○…46 세 때인 1954년 여름 안거를 마치고 상경하여 교단 정화운동에 적극 참여, 5백자 혈서를 써서 정화의 결의를 굳게다졌으며

○…1955년 초대 전남 종무원장에 취임하고, 57년에는 광양 백운산의 상백운암을 중건하고 정진.

○…1960∼67 년까지 조계종 중앙 종회의원으로 종단일에 관여하고,

○…1962년(54세)에는 대구 동화사 주지에 취임했다.

○…1969년(61세) 4월 보름날 송광사에 조계총림이 설립되자 초대 방장화상으로 추대되고, 그해 9월 5일 총림의 후원 단체인 불일회(佛日會)가 창립되었으며 스님은 총재 겸 총회장에 취임한다. 이와같이 하여 스님은 희미해져가던 호남지방의 불교에 새로운 기운을 불어넣고, 송광사는 고려 보조국사 이래 연면히 계승되어온 승보도량의 면모를 새롭게 확립하기에 이른다.

○…1972 년 겨울 운허화상과 함께 북미 카멜 삼보사 개원식에 참석차 도미, 미주를 두루 순방하고, 이듬해 봄 미국인 제자 현조를 데리고 귀국, 송광사에 국제선원을 개원하였으며

○…1975년 불교의 생활화를 위해 「7바라밀」책자를 발간하여 유포하고,

○…1976년 가을에는 외국인을 상대로 한 법문을 모아 외국 출신 제자인 혜명, 혜행의 도움으로 영어로 된 「Nine Mountains」를 출간하여 해외에 널리 소개한다.

○…1979년 제2차 미주순방길에 올라 LA에 고려사를 개원하고, 다음해인

○…1980년「Nine Mountains」의 원고를 손질하여 법어집「석사자(石獅子)」를 간행.

○…1982년(74세) 제3차 미주순방 끝에 유럽쪽으로 발길을 넓혀 7월에 스위스 제네바에 불승사를 개원하고 10월에는 미국 카멜에 대각사를 개원하기에 이른다. 스님은 70노구를 이끌고 동분서주, 부처님의 바른 가르침을 세상에 널리 펼치기위해 과로를 무릅쓰고 헌신한 결과 송광사는 오늘과 같이 우리나라에서 최초로 국제선원을 개설하여 미흡하나마 한국불교를 해외에 수출하는 창구 기능을 하기에 이르렀다.

스님은 1983년 가을 미질(微疾)을 보이시더니 삼칠일 정진 후 세연(世緣)이 다 됨을 유언하시고 12월 16일(음 11월 13일) 오후 6시 25분, 46년 전 바로 스님이 득도수계하셨던 송광사 삼일암에서 많은 제자와 문도들이 지켜보는 가운데 가부좌하신 채 입적하셨으니 스님의 세수는 75세요, 법랍(法臘)은 47세였다. 문도들이 수습된 사리를 거두어 적광탑과 탑전을 건립하였다.

45 년에 걸친 스님의 수도생활은 애써 정진하면서 가는 곳마다 절을 짓고 고치는 가람수호에 힘쓰셨고, 「일수좌」 의 별명을 들을 만큼 잠시도 쉴 줄을 몰랐다. 그리고 항상 대중과 함께 예불하고 운력하고 공양하면서 동사섭의 덕을 닦았다. 스님은 또 효상좌의 소리를 들을만큼 은사를 모시고 섬기는데 갖은 정성을 다 기울였다. 그리고 항상 문호를 개방하여 누구하고나 만났고, 한결같이「이뭣고」화두로써 법문을 삼았으며, 많은 붓글씨로써 대중에게 불연을 깊게 하셨다. 말년에 해외로 다니면서 이땅의 불교를 세계에 널리 선양하셨다.

오도송(悟道頌)

깊이 보현의 터럭 속에 들어가 深入普賢毛孔裏

문수를 붙잡으니 대지가 한가롭구나 捉敗文殊大地閑

동지날에 소나무가 저절로 푸르니 冬至陽生松自綠

돌사람이 학을 타고 청산을 지나간다 石人駕鶴過靑山

열반송(涅槃頌)

온 산의 단풍이 불꽃보다 고우니 萬山霜葉紅於二月花

삼라만상이 그 바탕을 온통드러내는구나 物物頭頭大機全彰

생도 공하고 사도 또한 공하니 生也空兮死也空

부처의 해인삼매 중에 미소지으며 가노라 能仁海印三昧中 微笑而逝

< 저서>

七波羅蜜

石獅子

NINE MOUNTAINS

THE WAY OF KOREAN ZEN

출처: 송광사 공식홈페이지

| 해안스님

○…1901년 3월7일(음) 전북 부안군 산내면 격포리에서 태어났다. 어린시절 이름은 성봉(成鳳)이고, 훗날 봉수(鳳秀)라고 했다. 본관은 김해. 유년시절 서당에서 한학을 배웠다.

○…1917년 부안 내소사에서 만허(滿虛)스님을 은사로 출가했으며, 같은 해 장성 백양사에서 만암(曼庵)스님을 계사로 사미계를 수지했다.

○…1917년 백양사 사미과를 수료하고, 이듬해 백양사 광성의숙 보통과를 마쳤다. 불연(佛緣)을 맺은 지 4년, 계를 받고 수행자의 길에 들어선 지 불과 2년째인

○…1918년 부처님 성도절을 맞아 연례행사로 열리는 7일간의 용맹정진에 몇몇 학인들과 함께 정진하여 깨달음의 일미(一味)를 맛보았다고 한다.

○…1920년 백양사 지방학림 중등과와 사교과를 졸업했다. 당대 선지식인 학명스님과 석전스님의 가르침을 전수받은 것이다.

“일꾼 길러내는 일이 가장 급하고 중대한 불사”

“견성 하는 데는 가장 미련하고 둔한 사람이라도 7일이면 된다

일초라도 아무 잡념 없이 오직 화두에 대한 의심 한 생각으로 계속하면 견성 못할 사람 없다”

‘계명학원’ 설립…문맹퇴치 횃불 백양사 본·말사 순회포교사 맡아 본격적인 하화중생 보살도 펼쳐

금산사 주지 때 종무는 삼직에… ‘서래선림’ 개원, 참선납자 지도

○…1969년 스님 따르던 불자 모여 ‘불교전등회’ 창립…7일간 혹은 3·7일간 ‘참선수행 지도’ 전념

“7일 안에 깨쳐라” 해안스님은 출·재가를 막론하고 누구든지 일주일만 정진하면 ‘깨달음’을 성취할 수 있다고 강조했다.

해안스님 오도송(悟道頌)

鐸鳴鍾落又竹幅 목탁소리 종소리 죽비소리에

鳳飛銀山鐵壁外 봉새가 은산철벽 밖으로 날았네

若人問我喜消息 누군가 나에게 기쁜 소식 묻는다면

會僧堂裡滿鉢供 회승당 안에 만발공양이라 하리라.

“승려가 된다는 것은 결코 수월한 일이 아니다. 남의 스승이 되어 일체중생을 제도해야겠다는 원대한 포부와 각오가 우선 앞서야 한다. 계행(戒行)을 청정히 하고 정진을 투철히 해서 견성성불(見性成佛)한 연후에 일체중생을 제도함으로써 부모의 은혜, 사회와 국가의 은혜 그리고 부처님의 은혜에 보답해야 하는 것이다. 만일 자기 한 몸의 안일(安逸)을 추구한다거나 명리(名利)를 구하러 온 것이라면 처음부터 잘못되었으니 삭발 입산할 자격이 없는 사람이다.

승려가 되면 속가(俗家)를 떠나 절에서 살게 된다. 절이란 불공도 하고 기도도 하고 여러 가지 불사(佛事)를 하기도 하는 곳이지만 그 모든 것들이 궁극적으로는 수도(修道)를 해서 견성성불 하는데 목적이 있다는 것을 알아야 한다.”

“출가의 목적은 오직 하나 견성성불(見性成佛)에 있다. 견성성불은 곧 자리이타(自利利他)이다. 자리이타는 먼저 나부터 제도하고 일체중생을 제도한다는 말이다. 나를 제도한다는 것은 견성이요, 남을 제도한다는 것은 일체중생을 깨치도록 한다는 말이니 남을 깨치게 하려면 먼저 나부터 깨쳐야 할 것이 아니냐. 견성은 어려운 것이 아니다. 자기가 자기를 아는 것이 견성이다. 자기 얼굴도 모르는 사람이 무엇을 알고 무엇을 한다고 외칠 것이냐. 불교를 배우는 길이 선(禪)과 교(敎)인데 선은 부처님의 마음이요 교는 부처님의 말씀이다. 그러므로 부처님의 마음을 아는 것이 더 중요하다.

선을 아는 사람은 교를 알기가 쉬워도 교를 배운 사람은 선을 알기가 더 어려운 모양이다. 교를 배우는 데는 적어도 4, 5년의 시간이 걸리지만 견성을 하는 데는 가장 미련하고 둔한 사람이라도 7일만 하면 된다고 한다. 이 7일이라는 시간은 그렁저렁하는 7일이 아니고 일념만년(一念萬年)과 같은 7일이다. 일초라도 아무 잡념 없이 오직 화두에 대한 의심 한 생각으로 7일을 계속하면 아무리 멍청한 사람이라도 견성을 못할 사람이 없다. 이것은 고인(故人)도 그리 말씀하였거니와 나도 직접 경험한 바이기 때문에 하는 말이다.

참선은 오래하면 성취를 못하는 공부이다. 선원에 들어온 자가 1년 안에 화두를 타파하지 못하면 3년 내지 10년이 가도 신통치 못한 것이다. 1년을 내내 일념(一念)으로 계속하기는 어려우니 7일을 정하고 하되 만일 7일에 성공하지 못하면 다시 7일을 정하여 단기(短期)로 해야 공부가 빨리 성취되는 법이다. 부디 입지여석(立志如石), 뜻을 돌같이 굳게 세워라. 처음 먹은 뜻을 잃지 말고 일관(一貫)으로 꾸준히 정진하거라.”

수행이력

해안(海眼, 1901~1974)스님은 전북 부안군 산내면 격포리에서 1901년 3월7일 태어났다. 아버지 김해 김씨 치권(致權)공과 어머니 은율(恩律) 송씨(宋氏)의 3남이다. 아이 때 이름은 성봉(成鳳)이며, 커서는 봉수(鳳秀)라 불렸다. 10세를 전후하여 서당에서 한학(漢學)을 공부했다. 14세 되던 해(1914) 부안 변산 내소사(來蘇寺)에서 만허(滿虛)선사를 만나 불연을 맺고 머리를 깎았다.

○…1917년 전남 장성 백양사(白羊寺)에서 송만암(宋曼庵)스님을 계사로 사미계를 받았다. 이해 사미과를 수료한 스님은 이듬해 백양사 광성의숙(廣成義塾)에서 보통과를 수료했다.

○…1918년 성도절을 앞두고 7일간 용맹정진을 산내 대중이 했다. 스님은 조실 학명(鶴明)스님으로부터 은산철벽(銀山鐵壁)을 뚫으라는 화두를 받고 정진했다. 정진 7일째 되던 날 저녁 공양시간을 알리는 목탁소리에 이어 종소리가 울리고 선실의 방선 죽비가 탁! 탁! 탁! 하고 터지는 순간이었다. 스님은 심기일전(心機一轉)하여 전에 없던 환희의 세계를 맛보는 동시에 답답하던 가슴이 일시에 시원함을 느꼈다.

“목탁소리 종소리 죽비소리에/ 봉새가 은산철벽 밖으로 날았네/ 누군가 나에게 기쁜 소식 묻는다면/ 회승당 안에 만발공양이라 하리라(鐸鳴鍾落又竹幅 鳳飛銀山鐵壁外 若人問我喜消息 會僧堂裡滿鉢供).”

스님의 오도송이다.

○…1920년 백양사 지방 학림에서 중등과와 사교과를 졸업한 스님은 서울로 가서 동국대학교 전신인 불교중앙학림에 입학, 2년간의 전 과정을 마치고 백양사에서 대선(大禪) 법계(法階)를 받았다.

한소식 크게 한 이후에도 정진의 고삐를 늦추지 않은 스님은 이해 겨울 중국으로 구도의 고행을 떠났다. 중국에서 여러 선지식을 친견하고 탁마를 더하는 한편 북경대학에서 2년간 불교학을 연수, 견문을 넓혔다.

○…1925년 귀국한 스님은 내소사에 행장을 풀고 은사 만허스님을 시봉했다.

○…1927년 백양사에서 중덕(中德) 법계를 받고 변산 내소사 주지에 취임했다.

○…1931년 변산 월명(月明)선원에서 안거했다.

○…1932년 내소사 앞 입암리(立岩里)에 계명학원(啓明學院)을 설립하여 무취학(無就學)과 무학성년(無學成年)을 교육하며 문맹퇴치 운동의 횃불을 높이 들었다.

○…1935년 스님 나이 35세 되던 해 백양사 본·말사 순회포교사 직책을 맡았다. 이때부터 스님은 본격적인 하화중생(下化衆生)의 보살도를 펼쳤다. 스님의 음성은 맑고 잔잔하여 사람을 감동시키는 법문으로 울림이 큰 힘이 있었다. 해박한 지식과 깊고 밝은 선지(禪指)로 시연(時緣)을 따라 청중의 근기에 맞춰 설법하니 많은 사람들이 스님의 법석에 몰려들었다.

○…1936년 대덕 법계를 받고 1945년 종사(宗師) 법계를 받았다. 이 해에 금산사 주지를 맡았으니 종무(宗務)는 삼직(三職)에 일임하고 서래선림(西來禪林)을 개원, 참선지도와 납자 제접(提接)에만 전념했다.

○…1950년 세수 50에 이른 스님은 6·25전쟁이후 서래선림 지장암에 은거 두문불출, 오직 선정 삼매에 들었다. 3년간 공양 때 시자가 식사만 토굴에 올려 보낼 뿐 외부와는 완전 단절한 기간을 보냈다.

○…1969년 봄 스님을 따르던 불자들이 모여 ‘불교전등회(佛敎傳燈會)’를 창립했다. 대종사에 추대된 스님은 춘하추동으로 정진법회를 개최, 7일간 혹은 3·7일간 참선수행으로 후학지도에 전념했다.

“한국불교는 실로 위기에 직면해 있다고 하여도 과언이 아닐 정도이다. 이를 중흥하기 위해서는 새로운 각오가 있지 않고는 어려우리라고 생각한지가 이미 오래이다. 이제 늦었으나마 용기 있는 새로운 일꾼을 길러낼 일이 가장 급하고 중대한 불사라 생각한다. 좋은 인재나 신심이 확고한 불자는 내 힘이 미치는 데까지 지도할 것을 사양하지 않는다.”

스님은 이렇듯 전등회의 장래를 걱정하고 인재양성에 혼신을 다했다. 1970년에 스님은 전주 한벽선림(寒碧禪林, 전등회 전주지부)에 주석했고 1972년에는 서울 전등선림에 주석했다. 그해 서울 남산 기슭에 있는 대원정사(大圓精舍) 개원과 더불어 조실로 추대되어 대원선원에서 특별정진 법회를 개최했다.

○…1974년 3월9일 아침6시30분 입적했다. 법랍 57년, 세수 74세였다.

“스님, 그래도 오셨다가 가신 흔적으로 비(碑)는 세워야지요. 제자들의 도리도 있고요” “굳이 세우려거든 앞면에 ‘범부해안지비(凡夫海眼之碑)’라고 쓰고 뒷면에는 ‘생사어시(生死於是) 시무생사(是無生死)’라고만 써라. 꼭 그렇게 해야 한다.”

“스님 열반송을 한마디 일러주십시오” “그런 건 군더더기 같은 소리야” “그래도 한 말씀 일러주셔야지요” “그러면 할 수 없지. 이르마.”

“생사가 이르지 못하는 곳에/ 하나의 세계가 따로 있다네/ 때 묻은 옷을 벗어버리자/ 비로소 밝은 달 훤한 때로다(生死不到處 別有一世界 垢衣方落盡 正是月明時).”

열반 후 법문집ㆍ시문집 엮어

스님 열반 후 문도들은 당신이 생전에 한 법문과 시문(詩文)들을 모아 책으로 엮어냈다. <해안집(海眼集)>이란 이름으로 낸 책은 모두 3권이다. 제1권은 ‘해안법어편’으로 상당법어, 수시법어(隨時法語), 천혼법어(薦魂法語), 선게(禪偈) 그리고 기(記) 명(銘) 문(文) 축(祝) 사(辭)와 전법게송, 시집인 시심시불(是心是佛), 신도와 제자들에게 보낸 서장(書狀)과 아울러 해안선사 행장기, 연보 등을 실었다. 제2권은 선문헌해설편(禪文獻解說篇)이다. 칠불(七佛) 및 삼십삼조사(三十三祖師) 게송, 전등록, 관심론, 혈맥론, 신신명, 수심결을 수록했다. 제3권은 경전해설편이다. 마하반야바라밀다심경, 십현담, 금강반야바라밀경, 대방광원각수다라요경을 담고 있다.

전등사·전등선림에서 펴낸 해안집(海眼集)은 스님의 사상과 해박한 학문 그리고 깊은 선지(禪指)를 담고 있어 후학의 정진에 훌륭한 길잡이가 되고 있다.

■ 도움말 동명스님 (서울 성북구 전등사)

■ 자 료 <해안집(海眼集)>

출처: 불교신문3435호/2018년10월27일자

| 석주스님

[ 昔珠 ]

대한불교조계종 총무원장을 지낸 한국의 승려이다. 평생 불교정화운동에 힘을 쏟았으며 특히 어린이와 청소년 포교에 관심을 기울였다.

구랍 29일 아침부터 풀풀 날리던 눈발이 제법 세차질 때 쯤 아산 보문사에 도착했다. 큰 스님과 인터뷰를 하기로 약속되어 있었다. 역경(譯經)과 어린이포교 원력을 단 하루도 놓지 않았던 93세의 석주(昔珠) 큰 스님을 가까이서 뵙게 되면 무엇을 먼저 여쭤 볼까하는 생각이 다 정리되기 전에 보문사에 도착했다. 그러나 석주 스님은 계시지 않았다. 서울로 올라가셨다는 것. 연초부터 서울 칠보사로 수차례 전화를 해야 했고 번번이 스님이 출타중이시라는 답을 들어야 했다. 결국 8일에서야 한 시간을 약속받아 칠보사 스님의 거처에서 3배를 올릴 수 있었다.

“한 번만 해… 나는 발목이 아파서 절을 못해…”

팔을 저으며 절은 한 번만 하라는 노스님의 뜻을 거역하고 3배를 올렸다.

“아흔 셋의 연세 때 뵈고자 했는데 이렇게 아흔 넷 연세에 뵙게 되었습니다. 연초에 상당히 바쁘셨나 봅니다.”

“그저 그렇지. 내가 꼭 가야 할 곳이 더러 있어서 갔었어. 올해부턴 다니는 일도 좀 줄일 생각이야. 사람 만나는 것도 줄이고... 이제 책보는 것도 그렇고 어디 가서 말을 하는 것도 그렇고 다 자연스럽질 못해. 난 이제 다 된 늙은이야... 하지만 글씨는 아무렇지 않게 그대로 써. 글씨 쓰는 일은 해야지. 힘닿는 순간까지는.”

그러나 아니었다. 스님이야말로 바깥출입과 사람 만나는 일, 독서, 법문 등의 일상들을 초월하고 있다는 생각이 강하게 들었다. 거처에 머물러 있으면서 외부와의 인연들을 단절하겠다는 것이 아니라 갈 곳은 가고 볼 것은 보면서 그 대상들로부터 자유롭고자 하는 의지가 선연했던 것이다. 글씨는 힘닿는 순간까지 쓰겠다는 의지가 곧 스님이 앉은 선(禪)의 자리일 것이므로.

석주 스님은 15세에 서울 선학원으로 출가했다. 스승 남전(南泉 1868~1936) 스님을 6년간 모시다가 범어사 강원으로 가서 6년간 간경에 매진해 이력종장(履歷宗匠)의 풍모를 갖춘 뒤 오대산 한암스님의 죽비 아래서 선풍(禪風 )을 쏘이기 시작했다. 여러 안거를 성만했으며 행주좌와(行住坐臥) 어묵동정(語默動靜)간에 오직 한암 스님에게 받은 ‘마삼근’ 화두를 타파하고자 일념을 놓지 않았다.

“중국 운문종의 동산수초선사에게 한 선객이 묻기를 ‘어떤 것이 부처입니까?’ 하니 동산선사는 ‘삼 서근이다(麻三斤)’라고 답했어. 그게 뭐겠는가. 세상의 모든 것은 다 평등하고 차별이 없지. 삼 서근의 도리를 알려면 집착과 차별심을 먼저 버려야 해. 요즘 세상을 보라고. 얼마나 혼잡스러운가. 왜들 그렇게 정직하지 못한지 몰라. 나는 일찍부터 중이 정직하면 승려증도 필요 없다는 말을 하곤 했지. 자신이 국민으로서 정치인으로서 혹은 경영인으로서 정직하면 무엇이 문제겠어. 요새는 신문을 볼 수가 없어. 재산 부정이 너무 많아. 다른 것보다 재산 부정이 많다는 것은 그만큼 정직하지 않다는 것이거든. 너무 탐욕하고 집착해서 그런 거야.”

스님은 정직하지 못한 사람이 많고 사람과 사람사이의 신뢰가 너무 무너져서 세상이 혼탁해 지고 있다고 염려했다.

“서로 간에 못 믿는 것도 큰 문제야. 사람들이 자기에 대해 만족할 줄 모르기 때문에 부정과 불신이 드러나는 거야.”

스님의 글씨를 받고 싶어 하는 사람들이 많다. 많은 사람들이 스님에게 ‘오유지족(吾唯知足)이란 글씨를 받았다. 자신에게 만족하는 삶을 살기 위해서는 근면해야 한다. 근면한 사람은 반드시 성공하는 것이 세상의 이치이므로 만족할 줄 아는 마음을 가지라고 가르치는 것이다.

“부처님께서도 열반에 드시기 전에 제자들에게 만족할 줄 알아야 한다고 말씀 하셨어. 만족할 줄 알면 맨땅에 누워 있어도 안락하고 족함을 모르는 사람은 극락에 가서도 불안하게 살아.”

구랍 31일 종정 혜암 스님이 입적했다. 바깥일들에 대한 정리를 통해 초월의 자유를 누리고자 하는 석주스님에게 죽음은 어떤 것일까?

“죽음이란 본래 없어. 우주만물이 다 불생불멸(不生不滅)인데 죽음이 어디 있나. 집착을 해서 윤회의 굴레를 벗지 못해 죽고 나고 하는 것이지 본래 죽음이란 없는 것이야. 이 도리를 알아야 탐욕과 집착을 버리는데 세상이 그렇지 못해. 불성(佛性)은 언제나 밝고 신령스럽게 우주에 가득차 있지만 그것을 볼 눈을 갖지 못했기에 나고 죽는 것에 끄달리고 집착하는 것이야.”

스님은 나고 죽는 일을 대수롭지 않은 일상사일 뿐이라고 잘라 말했다. 그리고 부처님 가르침 한 구절을 읊어 보이셨다.

일체법불생(一切法不生)

일체법불멸(一切法不滅)

약능여시해(若能如是解)

제불상현전(諸佛常現前)

어떤 것도 나지 않고 멸하지 않는 도리를 알면 부처를 보게 된다는 가르침이다.

신년이라서 그런지 즉석에서 생각나는 질문 하나. 스님의 새해 소망이 궁금했던 것이다.

“다 늙은 사람이 소망은 무슨...”

다소 수줍어하는 듯한 웃음을 앞세우고 아무런 소망이 없다고 했다.

“다만, 염려되는 것은 아산에 지은 보문사에 신도가 많지 않아. 그래서 어려움이 있지. 힘이 된다면 아직 마무리 못한 그 절 불사를 마무리 했으면 해.”

훗날 불교 인물사에서 석주스님의 어떤 업적이 가장 부각될까. 다시 물을 필요 없이 역경불사에 지대한 공을 남긴 스님으로 기록될 것이다. 스님은 “한자로 된 경을 우리말로 옮기는 것 만 역경이 아니라 우리글로 부처님 말씀을 이해하고 전함으로써 우리의 정신 속에 부처님 가르침을 녹이는 것이 역경의 근본 취지”라고 강조했다. 민족자존이라는 거창한 표현을 하지 않더라도 경전의 한글화는 여러 측면에서 큰 의미를 안고 있는 것이다. 석주스님은 우리시대의 역경불사 특히 지난해 318권으로 회향된 동국역경원의 한글대장경 불사에 공로가 지대하다. 동국역경원이 설립되기 이전부터 역경불사를 활발하게 전개했던 석주스님은 역경된 경전들을 책으로 묶어 보급하는데 앞장섰다.

1961년 5월에 현 동국역경원의 전신격인 법보원을 설립해 활발하게 불서들을 출판, 역경불사에 활력을 불어 넣었던 장본인이 바로 석주스님이다.

“그때 말이야. 내가 스무 살 좀 넘은 때였는데, 살펴보니까 신도들이 읽을 책이 없어. 기껏 손바닥만한 지송경 몇 가지와 병풍처럼 접어서 들고 다니는 형식으로 만들어진 ‘관세음보살보문품’ 밖에 쓰이는 것이 없더라고. 그리고 적음스님이 선학원에서 낸 ‘육조대사전’ ‘부설거사’ ‘극락 가는 길’ 등의 책이 있었어. 또 대각사에서 용성스님이 한글로 된 경전을 내고 있었지. ‘우리말 팔만대장경’이 대한불교청년회에서 나왔고… 뭐 그렇게 불교책이 조금씩 나오는 시절이었는데 내가 운허 스님과 인연이 되어 법보원을 열어 운허 스님 책과 법정스님 책을 냈지.”

석주스님은 법보원을 통해 ‘부모은중경’ ‘목련경’ ‘우란분경’ ‘승만경’ 등 10종 이상의 불서를 펴냈다. 주로 불자들이 읽고 신행에 도움을 받을 수 있는 종류들이어서 인기가 좋았다는 회고다.

석주스님은 지난해 동국역경원의 한글대장경이 완간되어 9월 5일 장충체육관에서 회향법회를 열었을 때 연신 감격의 눈물을 흘렸다. 단지, 역경후원회 회장이라는 직책 때문이 아니라 일생의 염원이었던 한글대장경 불사가 원만 회향되는 순간에 온 몸으로 느끼는 희열의 눈물이었을 것이다. 스님은 법보원을 운영하다가 동국역경원이 설립되자 “한 종단에 두 개의 역경기관이 있을 필요 없다. 한 곳에서 잘 하면 된다”며 법보원의 모든 판권과 운영 노하우를 동국역경원에 넘겨주었었다.

한글대장경 완간기념 회향대법회가 한창 준비되고 있는 지난해 7월이었다. 동국대 대각전에서 열린 역경후원회 법회(삼장법회)에서 역경원장 월운스님이 대중들이 보는 앞에서 “우리 종단에 석주큰스님이 안 계셨으면 이렇게 한글대장경이 완간되기는 어려웠을 것”이라고 말하자 박수가 터져 나왔었다. 다소 쑥스러워 하며 법상에 앉아 있는 석주스님을 향해 월운스님이 3배를 하자 대중들도 일어나 3배를 함께 올린 적이 있다. 전혀 예정에 없던 상황이었는데, 석주스님은 “내가 뭘 한 게 있다고 이러십니까. 나는 한 것이 없습니다. 각 분야에서 모두들 수고를 많이 하셔서 이런 결과에 도달했으니 한글대장경의 완간은 우리 사부대중 모두의 영광입니다”라는 말로 그날의 법어를 대신했었다.

역경원 최철환 부장은 “석주스님은 드러나지 않게 역경불사를 돕고 계시는 어른”이라며 “후원회 법회에서 모시겠다고 하면 덥거나 춥거나를 가리지 않고 달려오시고 어떤 법회나 모임에 가서도 역경불사에 동참하라고 강조 하신다”고 말했다.

지난 37년간의 불사로 한글대장경이 완성된 것에 대해 석주 스님은 “잘 되었지만 아쉬움도 있다”고 말했다. 역경불사는 종단이나 역경원 뿐 아니라 우리 시대의 사부대중, 나아가 전 국민이 마음을 모아서 진행 했어야 할 불사인데 그렇게 되지 않은 점을 아쉬워하는 것이다. 종단의 지원이 미약했던 것이나 승가의 관심 부족이 불사를 진행하는 사람들에게는 자주 서운한 마음을 갖게 했다는 것.

“어찌 됐거나 이제 절마다 한글대장경을 모시는 일이 남았어. 역경불사에는 마음을 모아 주지 않았다 하더라도 다 만들어 놓은 한글대장경을 잘 활용하는 데는 사부대중이 모두 마음을 모아야 할 것 아닌가. 우리글로 된 부처님 말씀을 두루 읽게 하고 또 법보(法寶)로 사찰 마다 모시는 일은 스님들이 나서야 해. 그런데 그렇질 못하거든. 현대불교신문사에서 지난해 보급운동을 했다는데 성과가 얼마나 있었나? (한글대장경 관련 캠페인의 실무를 맡았던 기자가 30여 질을 보급했다고 답했다) 아이구, 그래 그렇다니까. 책값이 좀 비싸긴 하지만 그거 한 질 모시는 데는 스님들 마음만 먹으면 일도 아니야. 신도들에게 그 중요성을 이야기 해 보라고. 다들 법보를 모시는 불사에 적극 동참할 것이야. 단순한 책이 아니라 법보인데 그걸 인식하지 않는 것 같아.”

한글대장경 얘기로 화제가 바뀌자 자리를 고쳐 앉으며 이야기를 끊지 않는 석주스님은 못내 서운하고 아쉬워하는 마음을 그대로 드러냈다.

이제 전산화 작업을 거쳐 인터넷을 통해 세계 어디서나 한글대장경을 볼 수 있도록 하는 전산화 불사가 남았다. 평생 한글대장경 불사를 외호해 온 석주스님은 “그것도 시절인연을 따르는 지혜로운 불사”라며 “부처님 가르침은 문자에도 말에도 있지 않지만 문자와 말을 의지해 그 진귀한 맛을 느낄 수 있는 것이니 역경불사건 전산화 불사건 사부대중이 한 마음으로 정성을 들여 주길 바랄 뿐”이라 주문했다.

이판의 길과 사판의 길에서 걸림이 없었던 석주스님. 이제 바깥일로부터 초월적 자유를 누리고 있는 석주스님을 가까이서 뵈면 누구나 느낄 수 있다.

‘꼭 어린 아이 같은 노스님.’

글=임연태 기자 ytlim@buddhapia.com

사진=고영배 기자 ybgo@buddhapia.com

석주스님은?

경북 안동 옹천땅에서 1909년에 출생했다. 1923년에 서울 선학원에서 남전스님을 은사로 출가했다. 6년 선학원에서 행자생활을 했고 범어사 강원에서 이력을 마쳤다. 상원사 한암스님 회상에서 안거를 든 이후 금강산 마하연, 금정선원 등에서 수선안거를 성만 했다. 불국사 주지 선학원 이사장 조계종 총무원장(2회) 은해사주지 조계종 초대 포교원장 동국역경원 이사장 조계종 원로회의 부의장 등의 많은 소임을 거쳤다. 행정이면 행정, 수행이면 수행, 포교면 포교 다방면에서 조용히 그리고 부지런히 맡은바 소임을 다했다. 석주스님과 함께 떠오르는 단어들은 어린이 포교, 애종심, 역경사업이다. 다른 분야에서도 많은 족적을 남겼으나 이 세 분야에 있어서 석주스님의 그림자는 자못 크다. 포교를 위한 전시회라면 수십 장씩 글씨를 써 주기도 하고 역경사업을 위한 일이라면 노구를 일으켜 달려가 법문을 하는 석주스님의 면목이야 말로 소를 찾아 길을 들이고 난 뒤 저자거리로 나와 무애자재 하는 그 경지가 아닐까.

출처: 현대불교신문

| 서암스님

西庵

1917∼2003. 승려. 전 조계종 종정.서암스님 걸어온 길

우리시대에 올곧은 스승의 모습으로 홀연히 원적에 든 서암스님의 성은 송(宋)씨이며, 이름은 홍근(鴻根)이다. 스님은 1917년 10월8일 경북 안동시 녹전면 구송리에서 부친 송동식(宋東植), 모친 신동경(申東卿)씨 사이에서 5남1녀 중 셋째로 태어났다. 스님의 어머니는 ‘고목에서 꽃이 피고 수많은 별들이 쏟아지고 거북이 나타나는’ 태몽을 꾸고 살고 있던 풍기땅에서 친정인 안동 구송리로 옮겨 거기에서 태어났다.

은사 화산스님 活句듣고 출가

타고난 영민함과 박학(博學), 깊은 사색(思索)을 지닌 스님은 인생에 대한 진지한 논쟁을 여러 사람들과 즐겼으며 어린 나이였지만 필적할 만한 이가 없었다. 그러던 중 “책이나 선생들로부터 들은 것 말고 단 한마디라도 좋으니 너 자신의 이야기를 해 보라”는 예천 서악사의 화산(華山)스님의 말에 부끄러움을 배우고 “제 인연은 스님에게 있습니다”는 말과 함께 16세때부터 행자생활을 시작했다.

고된 생활 가운데에서도 당시 대강백이셨던 화산스님으로부터〈초발심자경문〉〈치문〉의식 등을 배우며 출가 수행인으로서의 기반을 다졌다. 3년이라는 긴 행자기간을 거친 스님은 19세때인 1935년 낙순 화상을 계사로 사미계를 받았다. 이어 21세(1937년)에 김룡사 강원생활 중 금오(金烏)스님을 계사로 보살계와 비구계를 받고, 그해 대덕법계를 품수했다.

진리에 대한 목마른 열정은 일본 유학으로 이어졌다. 스님은 독학으로 유학준비를 하여 21세에 종비장학생 자격으로 유학의 길을 떠나게 되었다. 그러나 이를 위해서는 힘든 노동과 배고픔의 대가를 치러야 했다. 자신도 모르게 육체는 깊은 병이 들었고, 결국 당시 사형선고와 같은 폐결핵 진단을 받게 되었다.

24세에 귀국하여, 다음해에는‘세상에서의 마지막 봉사’라는 생각으로 각혈을 하면서도 모교인 대창학원에서 학생들을 1년 동안 지도하게 되었다. 그렇게 ‘시한부의 인생이다’라고 생각하며 남은 정열을 다 쏟아 부었으나 죽음은 쉽게 오지 않았다. 참으로 인간 생명을 물리적으로만 생각할 수는 없음을 절감했다. ‘생사의 근본 도리!’ 이것이 저절로 스님에게는 화두가 되어 있었다.

죽음만을 기다리며 사는 것이 헛되다고 돌이키시고 26세에 스님은 김룡사 선원에서 수선안거(修禪安居)에 들어갔다. 여름과 겨울이 지나가면서 마음은 맑아지고 몸은 가벼워졌다.

병마를 良藥으로 진리구해

이듬해 봄이 되어 북쪽으로 만행하는 도중에 철원 심원사에서〈화엄경〉을 1년간 강의하였다. 28세에는 금강산 마하연과 신계사에서 하안거에 들었고, 어느덧 몸에 있던 병마는 흔적 없이 사라졌다. 가을이 되자 다시 길을 떠나 묘향산, 백두산 등지를 거쳐 다시 남으로 내려와 문경 대승사의 천연동굴에서 성철(性徹)스님과 함께 용맹정진했다.

29세에는, 광복이 되자 스님은 산에서 내려와 예천포교당에 머물며 징병과 징용을 당해 ‘죽음의 땅’에서 돌아오는 동포들에게 보금자리를 마련해 주는 보살행을 실천함과 동시에 불교청년운동을 전개했다.

이듬해, 스님은 훌쩍 계룡산 골짜기에 있는 ‘나한굴(羅漢窟)’이라는 천연동굴로 들어갔다. ‘깨달음을 얻기 전에는 살아서 이 바위굴에서 나가지 않으리라!’목숨을 건 정진으로 머리는 풀어 헤쳐지고 뼈만 앙상하게 남아갔으나, 스님의 의식은 오히려 맑아졌다. 나중에는 잠도 잊고 먹는 것도 잊은 채 선정삼매(禪定三昧)의 날들을 보내다가, 한순간 탄성이 저절로 터져 나왔다. “본무생사(本無生死)라!” 삶과 죽음의 경계마저 한갓 공허한 그림자처럼 사라진 것이다. 30세때의 일이었다.

32세부터 34세까지의 금오(金烏)스님과의 인연은 각별했다. 지리산 칠불암과 광양 상백운암, 계룡산 사자암에서 금오스님을 계속 모시고 정진을 했는데, 특히 칠불암에서는 ‘죽기를 각오한’정진을 했다.

30세 ‘本無生死’ 깨달음

36세 이후부터는 문경군 농암면에 있는 원적사에 주석하게 되었다. 스님의 맹렬한 정진력과 깊은 지혜, 통쾌한 변재와 절도 있는 생활은 여러 수좌들의 귀감이 되었다. 그런 까닭에 스님의 주변에는 늘 스님의 도를 흠모하는 수좌들이 함께 했다. 낮에는 대중들과 함께 정진하고, 밤이 되면 혼자 산으로 올라가서 새벽예불 시간이 되어서야 내려왔다.

54세에 스님은 희양산 봉암사 조실(祖室)로 추대되었으나 사양하고 선덕(禪德)소임을 자청하여 원적사를 오고 갔다. 당시 봉암사 대중들이 선방벽에 붙어있는 용상방(龍象芳)에 스님의 법호를 조실자리에 붙이면 스님이 떼어내고, 다시 대중들이 붙이면 스님이 다시 떼어내곤 했다. 59세에는 제10대 조계종 총무원장을 맡아 어려운 종단사태를 수습하고 2개월 만에 사퇴했다. 62세 이후부터는 봉암사 조실로 주석하면서 승풍(僧風)을 바로 잡고 낙후된 가람을 새롭게 중창했다.

수행환경을 위해 전국에서는 유일하게 산문(山門)을 일반인에게 통제하여, 오늘날 ‘모든 수좌들의 고향’으로서의 봉암사를 있게끔 만들었다.

75세에는 조계종 원로회의 의장을 맡아 성철스님을 종정으로 재추대하여 종단의 중심을 잡은 후에 미련 없이 산으로 돌아왔다. 77세에는 제8대 조계종 종정으로 추대됐다. 그러나 스님은 이듬해에 종정직과 함께 봉암사 조실까지 사임하고, 거제도, 삼천포, 팔공산 등지를 거쳐 태백산 자락에 가건물을 지어 ‘무위정사(無爲精舍)’라 이름하고 주석했다. 85세에 봉암사 대중들의 간청에 의하여 봉암사 염화실로 돌아와 한거(閑居)하다 87세때인 지난 3월 29일 오전 7시 50분 무렵 봉암사 염화실에서 문득 몸을 바꾸었다.

문경=여태동 기자 tdyeo@ibulgyo.com

/열반송(涅槃頌)

스님께서 입적하시고 나서 사람들이 스님의 열반송을 물으면 어떻게 할까요?

“나는 그런 거 없다.”

그래도 한 평생 사시고 남기실 말씀이 없습니까?

“할 말 없다.”

그래도 누가 물으면 뭐라고 답할까요?

“달리 할 말이 없다. 정 누가 물으면 그 노장 그렇게 살다가 그렇게 갔다고 해라. 그게 내 열반송이다.”

/오도송(悟道頌)

계룡산 나한굴에서 나고 죽는 것이 없는 것을 깨달으셨다고 하는데 오도송을 읊으셨습니까?

“오도송인지 육도송인지 그런 거 없어.”

-서암(西庵) 홍근(鴻根)스님 행장

-1917년 10월8일 경북 안동군 녹전면 구송리에서 부친 송동식, 모친 신동경씨 슬하에서 5남 1여중 삼남으로 출생.

-1932년(16세) 경북 예천 서악사에 출가.

-1935년(19세) 경북 문경 금룡사에서 화산스님을 은사로, 낙순스님을 계사로 사미계 수지.

-1937년(21세) 김룡사에서 금오선사를 계사로 비구계와 보살계를 수지. 대덕법계를 품수. 법호를 서암으로 받음.

-1938년(22세) 김룡사 강원을 졸업하고 독학으로 일본대 종교학과 입학.

-1941년(25세) ‘세상에서의 마지막 봉사‘라는 생각으로 각혈을 하면서도 대창학원에서 학생들을 지도.

-1942년(26세) 죽음만을 기다리며 사는 것이 헛되다고 돌이키시고, ‘이제부터 생사의 근본 도리를 놓치지 않으리라’고 다짐하시고 김룡사 선원에 안거.

-1943년(27세) 북쪽으로 만행중 철원 심원사에서 1년간 화엄경을 강의.

-1944년(28세) 금강산 마가연에서 하안거. 대승사 바위굴에서 성철스님과 함께 동안거.

-1946년(30세) 계룡산 나한굴에서 단식하며 용맹정진 도중 삶과 죽음의 경계마저 한갓 공허 한 그림자처럼 사라짐. 덕숭산 정혜사 만공스님 회상에서 안거.

-1947년(31세) 가야산 해인사에서 효봉스님 회상에서 안거.

-1948년(32세) 지리산 칠불암에서 금오스님를 모시고 ‘공부하다 죽어도 좋다’는 서약서를 쓰고 도천스님등과 함께 결사정진.

-1949년(33세) 광양 상백운암, 보길도 남은사에서 금오스님을 모시고 정진.

-1950년(34세)~1952년(36세) 계룡산 정진굴에서 안거.

-1953년(37세)~1958년(42세) 청화산 원적사에서 안거.

-1955년(39세) 청화산 원적사에서 안거.

-1959년(43세) 함창포교당에서 안거.

-1960년(44세) 동화사 내원암에서 하안거. 상주 청계산에 토굴을 짓고 동안거.

-1961년(45세) 청계산 토굴에서 안거.

-1962년(46세) 태백산 홍제암에서 안거.

-1963년(47세) 김룡사 금선대, 원적사, 봉암사를 오가며 정진.

-1965년(49세) 태백산 각화사에서 금오스님을 모시고 안거.

-1966년(50세) 도봉산 천축사 무문관에서 안거.

-1967년(51세) 김룡사 금선대에서 안거.

-1968년(52세) 금정산 범어사 내원암에서 안거, 제주도 천왕사에서 동안거.

-1969년(53세) 김룡사 금선대, 상주 갑장사에서 안거.

-1970년(54세) 원적사에 다시 주석. 구산선문 희양산 봉암사 조실로 추대되었으나 고사하고 선덕소임을 자청. 1979년 이후부터 조실로 계시면서 승풍을 바로 잡으시며 낙후된 가람을 새롭게 중창, 조계종 종립선원으로 제정하여 선풍을 드날리며 납자들을 제접.

-1975년(59세) 제10대 조계종 총무원장을 2개월 동안 역임.

-1991년(75세) 조계종 원로회의 의장.

-1993년(77세) 제8대 조계종 종정으로 추대.

-1994년(78세) 종정직과 봉암사 조실을 사임 태백산 자락에 가건물을 지어 ‘무위정사’라 이름하고 무위자적함.

-2001년(85세) 봉암사 대중의 간청에 의하여 8년만에 봉암사 염화실로 다시 돌아와 한거.

-2003년(87세) 봉암사 염화실에서 3월 29일 오전 7시 50분께 원적.

출처: 불교신문

| 일타스님

은해사 조실 역임

-“자기 삶 돌이켜 보면 인과윤회 보입니다”

-“생활자체가 기도가 되어야 합니다 만나는 사람마다 대하는 물건마다 기도하는 마음으로 정성을 다해야 합니다”

·1929년 충남 공주 生

·1942년 통도사에서 고경스님을 은사로 득도

·1949년 통도사 강원 대교과 졸

·1983년 해인사 주지

.1993년 조계종 전계대화상

.1996년 - 제 10교구 본사 은해사 조실

.1999년 11월 29일(음 10.22)- 미국 하와이 와불산 금강굴에서 입적

-저서 <사미율> <법공양문> <범망경대강좌> <기도> <생활속의 기도법> 등

萬里靑天(만리청천) 가없이 푸른하늘에

雲去雨來(운거우래) 구름흘러 비내리니

空山無人(공산무인) 인적없어 텅빈산에

水流花開(수류화개) 물흐르고 꽃이 피네

우리집이 친 외가를 포함해 모두 41명이 출가를 했다는 사실은 널리 알려져 있어요. 이렇게 지중한 불연의 연원은 외증조모님부터 시작됩니다. 외증조모님은 슬하에 3형제를 두었는데 모두 솜타는 공장일에 매달려 있었습니다. 일본에서 들여온 기계로 실을 짰는데 거의 독점적이었던 관계로 돈을 참 많이 벌었어요. 매월 그믐날 이익분배를 했는데 수익을 4등분해서 1등분은 외증조모님 몫으로 하고 나머지는 외증조모님이 아들집에 머무르는 기간에 따라 할당을 했답니다. 즉 가장 오래 머무른 아들한테 제일 많이 주는 식이었지요. 그러자 서로 모셔가려고 야단이었습니다. 자연히 자식들간에도 내왕이 잦아지고 우애가 돈독해질 수밖에요. 주변에 효심이 소문날 정도였고 외증조모님의 3형제 자랑도 늘어만 갔습니다.

그런데 하루는 관옥같은 얼굴의 비구니스님 한분이 탁발을 왔다가 집을 나서면서 “가정에 너무 집착하면 업이 된다”고 하셨어요. 당시 충청도에서는 ‘업’이라는 말이 최대의 욕이였는데 업은 곧 구렁이를 의미했지요. 외증조모님은 그말에 충격을 받고 십리를 쫓아가서 스님을 다시 집으로 모셔와서는 업을 피할 방도를 물었지요. 그 스님은 밤새 좌선만 하고 새벽녘이 되어서야 비로소 말문을 열어 “업이 되기 싫으면 자식자랑 하지말고 문밖출입을 삼가며 ‘나무아미타불’을 지극정성으로 염송하라”고 말해주었습니다.

이후 외증조할머니는 바깥출입을 삼가고 돌아가실 때까지 30년동안 ‘나무아미타불’ 염불을 계속했답니다. 그러자 신통력이 생기기 시작했어요. 하루는 아들더러 “오늘은 불기운이 있으니 공장을 돌리지 말고 물을 준비해라”고 하셨는데, 아니나 다를까 그날 옆집에 불이 났어요. 우리 어머니를 시집보낼 때도 외할아버지를 부르시더니 북쪽으로 30리 가면 연안 김씨집안에 연분이 되는 젊은이가 있으니 혼사를 추진하라고 하셨어요. 외증조모님이 돌아가시자 집주변이 백야처럼 환하게 7일간이나 방광(放光)을 했는데 이 기이한 현상을 본 가족과 친지들이 발심을 하게 된것입니다.(일타스님 일가 41명의 출가기는 본지 98호에 자세히 나와있음)

우리 어머니 역시 외증조모님의 영향을 받아 불심이 돈독했습니다. 선친 역시 불심이 깊었는데 40대 초반에 어머니와 함께 만공스님을 찾아가 스님께 ‘만법귀일 일귀하처(萬法歸一 一歸何處)’글씨를 받아 집에 가져와서는 방벽에다 붙여놓고 틈나는대로 화두를 들고 좌선을 하셨답니다. 서로 자신이 누워자는 벽쪽에다 만공스님의 글을 뗐다 붙였다 하면서 경쟁적으로 공부를 하셨지요. 두분은 아마도 전생에 우애깊은 도반이셨을 겁니다.

. 나 역시 어릴때부터 불교가 낯설지 않았습니다. 막내외삼촌이 일본 명치대학에 유학한 엘리트였는데 그 외삼촌이 저

한테 ‘일체유심조’란 얘길 처음으로 들려줘 조그만 목판에다 새겨놓고는 수시로 외웠습니다. 한번은 뛰어가다 넘어져서 무릎을 심하게 다쳤는데 이를 악물고 일체유심조를 외우면서 마음도리로 돌렸더니 이내 아픔이 사라졌던 경험이 있습니다.

. 출가한 이후로도 나는 여러번의 기도를 통해 신비한 체험을 하게되고 정진할 수 있는 힘도 얻게 되었습니다. 염불기도 단식기도 절수련등 기도를 하면 업장이 소멸되고 심신이 정화되는 효과가 있어 화두참선에 들어가기전에 한번쯤 해볼 필요가 있습니다.

. 궁극적으로는 일상생활 자체가 기도가 되면 바람직하겠지요. 그럴려면 순간순간이 기도가 되어야 하는데 만나는 사람이나, 대하는 물건마다 기도하는 마음으로 정성을 다하면 됩니다. 싫은 사람을 만났을 때도 그사람을 위해 기도해 준다면, 그리하여 두두물물이 둘아닌 도리로 돌아가게 한다면 따로 기도시간을 낼 필요도 없게 됩니다.

. 외삼촌이 또 신묘장구대다라니도 가르쳐주어 마치 노래배우듯이 어렵지 않게 익혔어요. 또 <천수경>도 다 외웠습니다. 한번은 소풍가서 장기자랑을 하게 되었는데 학생들이 그걸 외워보라고 해요. 그래서 어깨춤을 덩실덩실 추면서 “…일쇄동방결도량 이쇄남방득청량 삼쇄서방…”했더니 장내가 온통 폭소도가니로 변했어요. 그때 스님이란 별명도 얻었지요. 14세되던 해 초등학교를 마치자 아버지는 만공스님 회상으로 입산하시고 나는 외할아버지 추금스님의 손을 잡고 양산 통도사로 들어가 고경스님을 은사로 삭발하게 됩니다.

. 고경스님은 26세때 불보종찰 통도사의 대강백이 되실 정도로 경학에 밝으신 분으로 대강백이 되어서도 빨래나 청소를 직접 하시는 바람에 간혹 강백실을 찾은 손님들이 청소중인 고경스님을 시자로 착각, 스님의 행방을 묻는 일도 종종 있었지요. 스님은 또 노모가 늙어 홀로 지내시기 어렵게 되자 통도사로 모셔와 조석으로 문안드리며 지극정성으로 봉양했습니다. 육십이 다 되어서도 팔십노모를 위해 손수 김도 굽고 반찬도 만들어 드리는등 효도가 지극하셨어요. 어머니께 염불수행할 것을 깨우쳐 ‘나무아미타불’염불속에서 편안히 돌아가실수 있게 했지요. 스님은 참으로 밝은 거울과 같은 분이셨습니다.

. 정화가 한창이던 때로 기억됩니다만 관청에 반강제로 불려간 적이 있습니다. 당시 ‘율장에 대처승을 하면 안된다는 조항이 있는가’의 여부를 두고 논쟁이 있었는데 해명을 요구받았었지요. 그래서 율장에 있는 사바라이를 근거로 음욕계를 범하면 반석을 깬 것과 같고 대망어죄를 범하면 목을 벤것과 같아서 태다라 나무심을 끊어버리면 다시 움이 나지않고 바늘귀가 똑 떨어지면 다시는 사용할수 없는것과 같다고 말해주었습니다.

. 이런 일을 자주 겪다보니 나중에는 대중공사에서도 자꾸 불러서는 율장에 대한 얘기를 묻는 겁니다. 화두하나만 갖고 살다가 죽겠다고 결심했는데 엉뚱한 일에 휩쓸리다보니 안되겠다 싶어 오대산으로 들어갔습니다. 굳은 심지가 없이는 생사일대사를 해결할수 없다는 생각이 들어 연비공양을 올리기로 했습니다. 손가락이 없으면 세속적인 모든 생각이 뚝 끊어질 것이고 손가락없는 나에게 누가 사람노릇 시키지도 않을 것이란 생각이 들었지요.

연비에 대한 마음도 점검할겸 여름한철동안 장좌불와를 했는데 어느날 문득 대관령꼭대기에 구름 한점이 흘러가는 것을 보고 인생 무상이 뼈져리게 와 닿았습니다. “이 몸뚱이는 뜬구름과 같아 어디선가 왔다가 어디론가 가 버리는 것에 불과한 것. 이럴 때 깊은 연(緣)을 심어놓아야 허생명사(虛生命死)를 면할수 있으리라” 이렇게 생각하고는 오대산 적멸보궁에서 매일 3천배씩 7일동안 기도를 드린후 오른손 네손가락 열두 마디를 모두 연비하였습니다. 모든 미련을 연비와 함께 태워버리고 홀로 태백산 도솔암으로 들어갔습니다.

. 아무도 없는 도솔암에서 동구불출하고 오후불식하며 장좌불와하기로 했습니다. 마음깨치는게 정화지 절뺐는게 정화인가 하는 생각이 들면서 한 십년간 가부좌를 틀어야겠다는 각오가 생겼습니다.

. 화두를 들고 공부를 했는데 화두참구법은 자기가 자기를 돌아보는 공부요, 내마음을 가지고 내마음을 잡는 공부입니다. 화두는 마치 열쇠와 같아서 의문이라는 열쇠를 가지고 팔만사천 법문이 가득차있는 근본 마음의 문을 열어 부처를 이루게 하는 도구요 방편입니다. 그러나 이것은 쉬운 일이 아닙니다. 화두가 잘되지 않으면 부처님 명호를 외우듯 속으로 화두를 외우는 송(誦)화두라도 해야 하고 그게 계속되다 보면 생각으로 화두를 드는 염(念)화두가 됩니다.

. 염화두가 지속되면 일을 하면서도 말을 하면서도 화두가 또렷하게 들리는 간(看)화두가 되고 거기서 대용맹심을 발하여 한걸음 더 나아가면 참(參)화두가 되는데 참화두만 되면 깨침은 그리 멀지 않습니다. 참화두로 나아가기 위해서는 수마, 즉 잠이라는 관문을 넘어서야 하는데 이때 필요한 것이 칼 끝에 털을 놓고 훅 불면 털이 끊어진다는 취모리검(吹毛利劍) 즉 대용맹심입니다.

. 나는 밤에 잠이 오면 경전을 소리내어 읽기도 했었는데 앉아서 졸망정 누워자지는 않는다는 각오였어요. 그런데 밤에 경전을 소리내어 읽다가 딱 그치면 밖에서 “스님 경전 다 읽었다. 가자 가자”하며 사람들이 흩어지는 느낌이 옵니다. 옛 게송에도 “깊은 밤에 경을 읽으면, 보고 듣는 사람 하나 없어도 스스로 천룡팔부가 있어 귀기울여 듣고서 헤어지더라”는 말이 나옵니다. 지금도 그렇게 열심히 수행하던 때로 돌아가고 싶을 때가 종종 있습니다.

. 하루는 낮에 하도 졸려서 머리하고 아랫배를 사정없이 두들겨 팬 적이 있어요. “고인들은 공부할 때 잠오는 것을 경계하여 송곳으로 찔렀거늘 나는 왜 이리 방일한가. 옛 어른들은 하루해가 지나가면 다리뻗고 울었거늘 나는 왜 이리 방일한가”하면서 막 쥐어박았지요. 그날 저녁을 먹고 앉았는데 그야말로 성성적적이라 잠도 안오고 아주 생생한게 밤새도록 화두도 순조로웠습니다. 시간이 얼마지나지 않은 것 같은데 어떻게 된셈인지 창문이 자꾸 밝아져 열어보니 날이 훤히 밝았어요. 하루밤이 후딱 지나가 버린 겁니다.

그런데 문을 열어놓고 보니까 평소에는 무심코 지나쳤던 목단꽃이 봉오리를 활짝 피운 채 벙긋벙긋 웃고 있는 거예요. 웃음 소자와 꽃필 소자가 같은데 꽃이 나를 보고 웃으니 그게 바로 염화미소라 느꼈습니다. 기분좋다는 말로는 표현이 안될 정도로 환희심이 차올라 밖으로 뛰쳐 나오니 햇볕은 따스하고 새들은 뒤에서 정겹게 지저귀고 있었어요. 이제부터 진짜 공부라는 생각이 들었어요. 이대로 10년만 꾸준히 하면 위없는 삼매에 들 것이란 확신이 들었습니다. 그런데 몇 년 지나니까 주위에서 내버려두질 않습디다.

. 강물 흘러가는 것을 보면 인간의 삶도 물 흐르듯 하나도 고정됨이 없이 흘러가는 것을 느낄수 있습니다. 나그네길처럼 지나온 일생을 돌이켜보면 모든 것이 인과윤회의 도리로 진행되는 것을 알수 있습니다. 한치의 어김도 없이 말입니다. 요사이 세상이 혼란하고 몹시 어지럽지요. 이런 때일수록 사람들 마음까지 각박해지고 어두워지기 십상입니다. 그러나 어둡고 혼란할수록 마음의 문을 열어 부지런히 수행에 힘써야 합니다. 수행정진에 힘쓰면 마음이 공(空)해집니다. 공해지면 마음이 훤해지고 밝아집니다. 그 빛은 밖으로까지 뻗쳐나와 그 빛을 받는 주위 사람들까지 기쁘고 즐겁고 편안해질 수 있습니다.

. 나는 상좌들에게 당부를 했어요. 내가 몸을 벗으면 바로 그 곳에서 화장을 해서 3등분하되 한움큼은 큰 고무풍선에 매달아서 허공에 실어보내고 또 한움큼은 찰밥에 섞어 산에 흩어주며 나머지는 강이나 바다에 뿌리라고 말입니다. 그래서 새와 산짐승 그리고 물고기의 밥이 되도록 해 달라고요. 부도탑조차도 거추장스러워요. 생사가 둘이 아닌데 몸을 벗었다고 해서 요란스럽게 떠들 이유가 없습니다.

. 死生出沒(사생출몰) 나고 죽음은

月轉空中(월전공중) 달의 공전과 같네

東谷日陀(동곡일타) 동쪽 계곡에 해 저물면

西岸月明(서안월명) 서쪽 해안에 달 밝으리

출처: 다음블로그 아비라 글쓴이 道光(화수분)

| 관응스님

직지사 조실 관응(觀應)큰스님

관응(觀應) 스님 (1910-2004)

·1910년 6월 15일생. 경북 상주 生

·1929년 광주 남장사서 혜봉스님 계사로 사미계 수지

·1936년 선학원 일붕스님 계사로 비구계 수지

·1938년 동국대 졸업

·1940년 일본 용곡대 졸업

·1959년 조계사 주지

·1961년 동국학원 이사

·1972년 안양교원 이사장

·2004년, 불기2548년 2월 28일 오후 7시에 황악산(黃岳山)

직지사(直指寺) 중암(中庵)에서 입적했다.

경북 상주에서 태어나시다

상주 남장사에서 혜봉(慧峰)스님을 은사로 하여 득도 수계. 구족계를 받음

무문관에서 6년결사를 마쳤음.

직지사 조실 조계종 원로회 원로의원

저서 <화엄경>

약력

1910년 경북 상주에서 태어난 관응스님은 1929년 상주 남장사에서 혜봉스님을 계사로, 19세 때 상주 남장사에서 탄옹스님을 은사로 득도했다. 이어 금강산 유점사 강원을 졸업하고 1936년 서울 선학원에서 비구계를 받고 정식으로 승려가 됐다.

일본 용곡(龍谷)대학에서 수학했으며 조계사와 용주사, 직지사 주지를 비롯해 동국학원 이사 등을 역임했다. 조계종 원로회의 명예원로이며 학교법인 보문학원 이사장, 청소년교화연합회 총재 등을 지냈다.

저서로는 설법집 「화엄의 세계」 등이있다. 열반송은 따로 남기지 않았다.

관응스님은 조계종 종정 법전스님, 봉은사 조실 석주스님, 동화사 비로암의 범룡스님 등과 더불어 선승 1세대로 꼽힌다.

이후 관응 스님은 학승(學僧)의 길을 걷기 시작했다. 서울 중앙불교전문학교(동국대 전신)를 졸업하고 경북 문경 김용사에서 강사(講師)로 일하던 중 해인사의 해외 장학생으로 선발돼 일본으로 건너가, 불교계의 명문인 교토 용곡(龍谷) 대학을 졸업했다. 이후 귀국해서 직지사를 중심으로 제자들을 가르쳤다. 그가 길러낸 강백(講伯)으로는 조계종 교육원장을 역임한 원산 스님, 통도사 박물관장 범하스님, 실상사 화엄학림 학장 연관 스님 등이 있다.

관응 스님은 또 참선에도 게으르지 않았다. 일본에서 돌아온 후 오대산 월정사에서 안거(安居)에 참여한 것을 해인사 백련암, 고성 옥천사, 수도암 등에서 참선에 몰두했다.

특히 50대 후반의 나이인 1965년부터 6년간 서울 도봉산 천축사 무문관(無門關)에서 6년 동안 외부 출입을 끊고 참선에만 몰두해 주위를 놀라게 했다. 이는 1959년부터 비구·대처의 분규 와중에서 조계사 주지를 맡으면서 불교계의 현실에 염증을 느끼고 선택한 길이었다.

관응 스님은 이밖에도 조계사·용주사·직지사 주지, 동국대 이사, 조계종 원로회의 부의장 등으로 종단 행정에도 참여했다. 특히 조계종 청소년 교화연합회 총재, 학교법인 안양학원·보문학원 이사장 등으로 청소년 교화에도 남다른 관심을 보였다. 그는 지난 1994년 불교계의 최고 명예인 조계종 명예원로에 추대됐다.

관응스님은 자주 법문에서 "마음의 눈을 뜨면 모두가 부처"라며 "자신 속의 부처와 하나가 되어 부처의 눈과 마음으로 세상을 볼 것"을 당부했다.

1980년대 직지사에서 `선문염송' 강의를 열어 오늘날 각 강원에서 후학을 가르치는 10여명의 강사를 배출하는 등 인재양성에 남다른 의지를 보였다.

해박한 경전지식 등 교학에 뛰어났지만 선(禪)수행도 게을리 하지 않았다.

환갑의 나이에 도봉산 천축사 무문관에서 6년여 동안이나 두문불출하며 수행정진한 일은 지금도 승가에서 회자되고 있다.

관응 스님은 임종게(臨終偈)를 남기지 않았다. 이는 평소 문자에 얽매이지 말라고 강조했던 자신의 가르침을 몸소 실천한 것이라고 제자들은 설명했다.

그는 법문에서 “마음의 눈을 뜨면 모두가 부처”라며 “자신 속의 부처와 하나가 되어 부처의 눈과 마음으로 세상을 보라”고 가르쳤다.

1982. 9. 28. 법회시 설법하였음

2004년 2월 28일 오후 7시 거처하고 있던 직지사 중암에서 열반했다.

세수 94세, 법랍 75세.

출처: 아름다운 60대 글쓴이 실버스타 / 나의 뿌리 글쓴이 팔공산

| 청화스님

<청화(淸華, 1923~2003) 스님>

청화 큰 스님은 1922년 무안에서 태어나 24세때 백양사 운문암에서 만암 대종사의 상좌이신 금타 대화상을 은사로 출가 득도한 후, 40여년간을 운문암, 진불암, 벽송사, 태안사, 칠장사, 사성암, 남미륵암, 상원암, 상견성암, 혜운사, 백장암 등 성지의 토굴에서 하루에 오전 한 끼니 공양인 일종식과 장좌불와 묵언좌선으로 오로지 수행정진에만 몰두하신 수행승이다.

1985년 4월부터 구산선문의 하나인 동리산 태안사에서 선문을 다시 일으켜 금강선원의 문을 열고 삼년결사 이후, 계속 머물렀으며 지금은 곡성 옥과 성륜사 조선당에 기거한다. 법어집으로 ‘정통선의 향훈’‘원통불법의 요체’가 있고 ‘금강심론’을 편저했으며 역서로 ‘정토삼부경’‘약사경’등이 있다.

출처: 남도일보 청화(淸華) 스님은 1923년 전남 무안군 운남면 연리에서 태어났다. 어려서부터 총명하고 효성이 지극했으며 학문을 좋아했고, 일제강점기 고향 망운소학교(望雲小學校)를 마치고 14세의 어린나이에 일본유학에 올랐다. 이때 타국 땅에서 겪은 나라 없는 설음과 멸시는 향학의 열정과 지하학생독립운동에 참여하게 했고, 신문팔이 등의 피나는 고학으로 동경대성중학교(東京大成中學敎)을 졸업하고 귀국해 다시 향리의 무안농림학교에 입학 졸업했다.

그러나 학문의 차원을 높이고자 재차 출국해 일본 명치대학(明治大學)에 입학하지만 태평양전쟁에 휩싸여 일본군 해병으로 강제징집 당해 한국 진해만에서 해방을 맞은 후 다시 광주사범학교를 졸업했다. 광주사범학교를 졸업한 후 향리에 사재를 털어 망운중학교(望雲中學校)를 설립해 교육사업에 종사했다.

그러나 혼란한 해방정국의 와중에 극심한 좌우이념대립의 갈등을 겪게 되고, 이에 깨달은바 있어, 당시 백양사(白羊寺) 운문암(雲門庵)의 송만암(宋曼庵) 대종사의 상좌인 벽산당(碧山堂) 금타(金陀) 대화상을 은사로 출가해 용맹정진에 돌입하게 되는데, 당시 스님의 나이는 24세였다. 이때 받은 법호(法號)는 무주당(無住堂)이요 법명(法名)이 청화(淸華)였다.

이후 청화 스님은 6.25전란을 겪으며, 인민군 점령 시 본의 아니게 군당부위원장 자리에 앉은 적이 있었는데, 얼마 지나지 않아 아군이 진주하게 되자, 경찰로부터 혹독한 고통을 당하게 되지만 인민군 군당부위원장 시절에 큰 자비심으로 많은 선량한 생명을 구했기에 이를 잘 알고 있는 지역 주민들의 진정어린 탄원으로 고생 끝에 풀려났다. 그리고 국군에 징집된 후 휴전협정과 더불어 제대해 무사히 귀향했다.

귀향한 청화 스님은 지역민들과 함께 손수 혜운사를 창건하고 지역 청장년들을 모아 참선수행에 전념했다. 그 후 수행처를 해남 대흥사 진불암으로 옮겨 사변으로 폐허가 된 진불암을 복원하고 용맹정진에 들어갔다. 이때 청화 스님은 당시 화두선(話頭禪) 일변도의 한국 선(禪) 풍토에서 보리방편문(菩提方便門)에 준거해 염불선(念佛禪)을 수행의 방법으로 택했다.

※보리방편문(菩提方便門)---청화 스님의 스승 금타(金陀, 1898~1948) 화상의 독특한 수행방법으로 우리 마음이 바로 부처인 것을 조금의 군더더기도 없이 여실히 밝힌 법문이다. 금타 화상이 깊은 선정(禪定)에 들어 있는 중에 제2의 석가라 불리는 용수(龍樹) 보살로부터 감응을 받은 전설적인 문장으로 엮어져 있는데, 현대에 가장 알맞은 고도한 수행법이다.

진불암 이후에도 청화 스님은 하루 한 끼의 공양과 장좌불와(長坐不臥)로 혹독한 수행을 계속하는가 하면, 청빈과 통불교(通佛敎)사상을 평생의 신조로 삼아 수행했다. 무아(無我) ․ 무소유(無所有)의 삶을 살아간 우리시대 큰 스승 청화 스님은 언제나 수행의 중요성을 강조했고, 스스로도 출가 이래 단 한 번도 수선안거(修禪安居)를 어긴 일이 없을 만큼 철저했다. 그런 청화 스님은 1968년 45세 때 구례 사성암(四聖庵)에서 동안거 용맹정진 중 동짓날 새벽에 확연대오(廓然大悟)하고는 다음과 같은 오도송을 읊었다.

폭설오산두(暴雪鰲山頭) - 폭설이 오산(사성암 부근 산) 머리를 휘덮어 온 천지가 하얀데,

회룡섬진류(回龍蟾津流) - 섬진강은 한 마리 용이 돼 지리산을 휘감고 흐른다.

천고유자명(天鼓幽自鳴) - 깊숙한 곳에서는 영원한 환희의 하늘 북소리가 쉼 없이 스스로 울려 퍼지고,

허명조심원(虛明照心月) - 마음의 달은 홀로 밝아 허공을 비추는구나.

그리고 1992년 청화 스님은 미국 캘리포니아에서 열 분의 대중스님들과 함께 3년 결사정진하면서 많은 미국인들에게 감화를 줬다. 특히 1995년 동안거 중에 캘리포니아 카멜(Carmel)시 삼보사(三寶寺)에서 사부대중을 위한 7일간의 “순선안심탁마법회(純禪安心琢磨法會)”를 열어 참다운 선수행의 진리를 설파해 미국의 언론으로부터 큰 반향을 얻었다.

한편 국내에서는 전남 곡성에 설령산(雪靈山) 성륜사(聖輪寺)를 창건해 대가람으로 가꾸었으며 서울 도봉산에 광륜사(光輪寺)를 창건하기도 했다.

청화 스님은 2003년 11월 12일 밤, 성륜사에서 문도들에게 철저한 수행과 계율을 지킬 것을 당부한 후 다음과 같은 임종게(臨終偈)를 수서(手書;손수 글을 씀)했다. 이때 청화 스님의 나이는 세수 81세 법랍 56세였다.

차세타세간(此世他世間) - 이 세상 저 세상

거래불상관(去來不相關) - 오고 감을 상관치 않으나

몽은대천계(蒙恩大千界) - 은혜 입은 것이 대천계만큼 큰데

보은한세간(報恩恨細澗) - 은혜를 갚는 것은 작은 시내 같음을 한스러워할 뿐이네

어느 시인은 청화 스님을 두고, ‘맑은 꽃, 비상하게 자기를 다스린 사람에게서만 느껴지는 향훈의 큰스님’이라고 표현했을 만큼 대중의 존경을 받았던 청화 스님, 저마다의 근기에 맞는 수행법을 강조하며 염불선을 널리 보급한 큰스님이었다.

조계종 원로의원 성우 스님은 청화 스님과의 첫 만남을 떠올리면서 “처음 뵈었는데도 오래전부터 잘 아는 어른을 만났다는 생각이 들었다”고 말했다. 마음속에 새겨왔던 수행자의 표상이 청화 스님과 겹쳐진 때문이다. “말씀을 많이 나누지는 않았던 것 같은데 말씀 자체가 굉장히 부드러웠습니다. 말씀을 하시기 전에 이미 저한테 많은 말씀을 하신 것 같은 느낌이었습니다.”

후학들은 한결같이 청화 스님의 맑고 자애로운 눈빛을 빼놓지 않았다. 도일 스님(함평 용덕사 선덕)은 “‘수행자의 눈빛은 저렇구나!’하는 생각이 들 정도로 맑고 빛났습니다. 큰스님을 스승으로 모신 것은 저에게 다시없는 행운이었습니다.”고 회고했다. 현장 스님은 “큰스님의 눈빛을 한 번 보고는 까닭모를 감동을 느끼고 눈물을 흘리는 분이 그렇게 많았습니다.”고 전했다. 왜 그랬을까. “큰스님께서는 모든 사람을 부처님처럼 귀하게 여기셨습니다.” 바로 자비의 화신이었던 것이다.

청화 스님이 내뿜는 자비와 배려는 철저한 수행에 뿌리가 닿아있다. “토굴이든 암자든 어디에 계시든지 그 누구보다 혹독하게 수행을 하셨습니다. 외로움과 고통을 수행으로 극복하셔서 도를 이루셨습니다. 큰스님께서 저를 찾으셔서 가면 낮이든 밤이든 누워 계신 것을 한 번도 못 봤습니다. 흐트러짐이 없었던 것입니다.” - 도일 스님

그래서 후학들은 큰스님을 닮고 싶다. “철저하게 수행하셨던 삶을 닮고 싶습니다. 수행을 위해서라면 언제든지 목숨을 내놓을 것 같았던 스승님의 위대함을 닮고 싶어요. 단순하게 열심히 수행했다는 것이 아니라, 그 수행 끝에 깨달은 자의, 부처님의 말씀과 행동을 보여주신 분이 바로 청화 큰스님이십니다." - 성륜사 주지 명원 스님

명원 스님은 덧붙여 “큰스님께서는 그야말로 회통불교, 원통불교의 가르침을 남기셨습니다. 사람들은 단편적으로 큰스님을 염불선의 주창자로만 얘기하지만, 그것보다는 방대한 불교의 모든 것을 회통해서 한국불교에 내놓았습니다. 이런 점을 사람들이 좀 더 많이 알아주셨으면 좋겠습니다.”고 당부했다.

• 금타(金陀, 1898-1948)----청화 스님의 은사 벽산당(碧山堂) 금타(金陀) 스님은 일제식민통치와 해방 후의 혼돈 속에서 자신의 깨달음을 철저히 감추고 살다가 가신 분이다. 20세 이전 장성 백양사에서 송만암(宋曼庵) 스님을 은사로 출가, 주로 백양사 운문암에 주석했다. 그가 지은 <금강심론(金剛心論)>만 읽으면 모든 경전을 다 읽은 것과 같다고 한다.

<금강심론>은 어떻게 수행하고 어떠한 과정을 거쳐서 성불하는가를 철저히 경전에 근거해서 말씀하신 것이다. 경전의 인용 폭은 소승 ․ 대승 ․ 밀교를 총망라했다. 또 보편타당해서 어느 수행법도 부정하지를 않았다. 간경(看經), 진언(眞言), 참선(參禪), 관법(觀法), 이 모두 다 경계는 같다고 했다. 그러기에 간경 수행하는 사람이이나 진언하는 사람이나 화두 하는 사람이나 다 <금강심론>을 읽으면 도움이 된다고 한다.

성불하십시오.

출처: 다음블로그 작성자 아미산(이덕호)

| 탄허스님

-

▣ 目足竝行(탄허-1IMG_8415)

▣ 板齒生毛(탄허-2IMG_8487)

▣ 向上一路(탄허-3IMG_8486)

▣ 火裏生蓮(탄허-4IMG_8573)

▣ 十方無卷...(탄허-5IMG_8727)

呑虛大宗師의 縮約 年譜

1913년 음력 1월 15일. 전북 김제 만경(萬頃)에서 독립운동가인 율재(栗齋) 김홍규(金洪奎) 선생의 둘째아들로 태어나다.

속성명은 금택(金鐸). 본관(本貫)은 경주(慶州) 자(字)는 간산(艮山). 법명은 택성(宅成 鐸聲). 법호는 탄허(呑虛).

1918 년(6세) 이때부터 1928년. 16세 때까지 10여 년간 부친과 조부(炳日), 그리고 향리의 선배들에게서 사서(四書)·삼경(三經)을 비롯한 유학(儒學)의 전 과정을 읽다.

1919년부터 부친이 독립운동을 하다 체포수감 되어 1924년까지 옥바라지를 하다.

1929년(17세) 이 해 충남 보령으로 옮겨서 기호학파 면암(勉菴) 최익현(崔益鉉)의 선생의 재전(再傳) 제자인 이극종(李克宗) 선생으로부터 다시 [시경(詩經)]을 비롯한 삼경(三經)과 [예기(禮記)]·[춘추좌전(春秋左傳)]등 경서(經書)를 수학하다.

1932년(20세) 이즈음 노자(老子) [도덕경(道德經)]과 [장자(莊子)]등 도가(道家)의 경전을 읽으면서‘도(道)란 무엇인가?’라는 새로운 주제에 관심을 갖기 시작하다. 또 이 해 음력 8월 14일. 처음으로 방한암(方漢岩)스님에게 서신을 보내다. 이후 22세에 입산하기까지 3년 동안 약 20여 통의 서신을 주고받다.

1934년(22세) 음력 9월 5일. 드디어 오대산 상원사로 입산하다. 그 해 10월 15일(결제일)에 방한암(方漢岩)스님을 은사(恩師)로 구족계(具足戒)를 받다. 이후 3년 가까이 선원(禪院)에서 묵언(黙言) 정진(精進)하다.

1936년(24세) 日帝 극성시대인 1936년 6월. 선교(禪敎) 겸수(兼修)의 인재를 양성(養成)하기 위하여 ‘강원도 3본산(유점사·건봉사·월정사) 승려(僧侶) 연합수련소가 오대산 상원사에 설치(設置)되다. 이곳에서 탄허스님은 은사 한암스님의 증명(證明) 하에 중강(中講)으로서 [금강경(金剛經)]·[기신론(起信論)]·[범망경(梵網經)] 등을 강의하다. 파격적인 이 일은 전국 불교계에 관심(觀心)의 초점(焦點)이 되다.

1939년(27세) 이즈음‘강원도 3본산 승려 연합 수련소와 선원(禪院)의 고참 선객인 고암, 탄옹스님 등의 청(請)에 의하여 [화엄경]과 [화엄론] 강의가 개설되다. 이 강의 역시 한암스님의 증명 하에 탄허스님이 강의하였는데, 11개월 만에 강의가 끝나자 한암스님은 제자 탄허스님에게 [新華嚴經合論(화엄경과 화엄론)]에 대하여 현토(懸吐) 간행을 유촉(遺囑)하다. 이것이 계기가 되어서 결국 [신화엄경합론(新華嚴經合論)](47권)을 비롯한 [사교(四敎)]·[사집(四集)]·[사미(沙彌)] 등 불교내전(佛敎內典) 총 14종, 70권의 불교경전을 현토(懸吐) 역해(譯解)하게 되다. 강원도 영월군 수주면에 있는 사자산 법흥사 법당중건 상량문(上樑文)을 쓰다.

1949년(37세) 입산 한 뒤 6. 25가 일어나기 1년 전인 이때까지 한암스님을 모시고 15년 동안 선원(禪院)에서 좌선(坐禪)을 하다. 한편, 스승의 권유(勸誘)에 의하여 강원(講院)의 이력(履歷) 과정, 그리고 [전등록(傳燈錄)]과 [선문염송(禪門拈頌)]·[보조법어(普照法語)]·[육조단경(六祖壇經)]·[영가집(永嘉集)] 등 중요경전과 선어록(禪語錄)을 사사(師事)하다.

1951년 봄 스승 한암(漢巖)스님이 열반(涅槃)하다.

1955년(43세) 대한불교 조계종 강원도 종무원장 겸 월정사 조실(祖室)에 추대(推戴)되다.

1956년(44세) 4월 1일. 오대산 월정사에 대한불교 조계종 오대산 수도원을 설치하다. 기간은 5년, 자격은 승속불문하고 강원의 대교과 졸업자나 대졸자, 또는 유가(儒家)의 사서(四書)를 마친 자에 한하였다. 교과목은 내전으로는 [화엄경(華嚴經)]·[기신론(起信論)]·[영가집(永嘉集)]·[능엄경(楞嚴經)] 등이었고, 외전(外典)으로는 [노자(道德經)]·[장자(南華經)]·[주역선해(周易禪解)] 등이었다. 강의는 탄허스님께서 전담했고, 양식 및 재정은 주로 월정사와 양청우 스님이 전담했다. 또 외부강사를 초빙하여 동서철학 특강도 열었다. 오대산 수도원은 불교와 사회 전반에 걸쳐 인재를 양성하겠다는 이상(理想) 하에 이루어진 최초의 교육결사였다. 여기서 김 운학(金雲學) 스님이 문학평론가에 당선(當選)되다.

1956년(44세) 가을 무렵부터 수도원(修道院)의 교재로 쓰기 위하여 본격적으로 [신화엄경합론(新華嚴經合論)] 등에 대하여 번역(翻譯)을 착수(着手)하다.

1958년(46세) 1957년 11월부터 흔들리기 시작하던 수도원이 이 해 초(겨울) 대처(帶妻), 비구(比丘)의 분쟁 정화(淨化)재정난으로 완전히 문을 닫게 되다. 남은 제자들을 이끌고 영은사로 옮겨 1962년 10월까지 인재양성의 교육불사를 계속하다.

1959년(47세) [육조단경(六祖壇經)] 번역 원고(原稿)를 탈고(脫稿)하다.

대한불교 조계종 종정 한암대종사 부도비명을 쓰다.

1960년(48세) 4월 1일 현토역해 [육조단경(六祖壇經)]을 해동불교 역경원에서 간행하다.

1960년(48세) 이 무렵 [보조법어(普照法語)] 번역 원고를 탈고하다.

1962년(50세) 10월 다시 월정사 주지 발령을 받고 영은사(靈隱寺)에서 방산굴(方山窟)로 거처를 옮기다.

1963년(51세) 9월 15일. 현토역해 [보조법어(普照法語)]을 간행(刊行)하다. 경주(慶州) 명활산 분황사(芬皇寺) 약사여래동상 개금불사 시주 공덕비명을 쓰다.

1965년(53세) 11월 동국대학교 대학선원(現 正覺院) 장(長)에 임명되다.

정식 취임(就任)은 1966년 9월. 태백산 단종대왕 비명을 쓰다.

1966년(54세) 12월. 수원 용주사(龍珠寺)에 설립된 동국역경원 초대 역장장(譯場長)에 임명되다.

1967년(55세) 3월 경 10년 만에 드디어 62,500여 장에 달하는 [신화엄경합론] 번역 원고를 탈고하다. 이때 원고 쓰는 과정에서 생긴 오른 팔 견비통으로 10여 년 이상 고생하다.

1969년(57세) 부산 삼덕사에서 화엄경 탈고된 원고의 교정·수정 등을 약 8개월에 걸처 끝내다. 당시 覺性·無比·通光·性一·慧燈 스님과 居士와 菩薩 등이 참석. 주지는 又潭.

1969년(57세) 7월 대전 학하리에 자광사(慈光寺)를 창건하다.

1969년(57세) 10월 13일. 오대산 월정사 대웅전이 낙성(月精寺 重創)되다.

오대산 월정사 법당중창 대시주송덕 비문을 쓰다.

1970년 (58세) 삼장사 법당중창 비문을 쓰다.

1971년 (59세) 향천사 법당중창 공덕비문을 쓰다.

1972년(60세) 화엄학연구를 위하여 서울시내 낙원동에 화엄학연구소를 설립(設立)하다.

1972년(61세) 3월부터 [신화엄경합론(新華嚴經合論)] 간행(刊行)을 착수하다.

청룡사(靑龍寺) 중창 사적비기를 쓰다.

1974년 (62세) 난제(蘭齋) 고기업(高基業) 선생 묘갈문을 쓰다.

1975년(63세) 동국학원(東國大學校) 이사(理事)에 취임하다.

1975년(63세) 8월 1일. 번역에 착수한 지 십팔년 만에 드디어 [신화엄경합론]이 화엄학연구소에서 간행되다. [신화엄경합론]은 한장(漢裝)으로 총 47권(재판은 양장으로 23권)이며, 자비출판으로서 조판에서 완간(完刊)까지는 약 3년이 걸렸다.

1975년(63세) 10월 25일 [신화엄경합론] 역해 완간 공로(功勞)로 동아일보사 주최 제3회 인촌문화상을 수상(受賞)하다. 대한불교 조계종 종정상도 동시에 수상(受賞)하다.

1975년(63세) 이 해 말경(末頃) 그동안 틈틈이 번역해 오던 [사집(四集)] 원고를 탈고(脫稿)하다. 금오(金烏) 대종사 부도비명을 쓰다.

1976년(64세) 7월 강원(講院)의 사집과 교재인 [서장(書狀)]·[도서(都序)]·[절요(節要)]·[선요(禪要)]를 완간(完刊)하다. 박학년(朴學年)선생 묘표를 쓰다.

1977년(65세) 이 해 초부터 [사교(四敎)] 번역을 시작하다.

1977년(65세) 전북 이리역 재난 이재민돕기 서예전 수익금 전액 희사

1977년(65세) 11월 25일부터 2개월 동안 월정사에서 [신화엄경합론] 완간(完刊)을 기념(紀念)하여 제1회 화엄법회(華嚴經 特講)를 개최(開催)하다.

1978년(66세) 인도 4대 불교성지를 참배하다. KBS TV에서 동행, 촬영하여‘불교문화의 원류를 찾아서’라는 제목(題目)으로 11회 방영(放映)하다.

1979년 (67세) 지암(智庵) 대종사 사리탑비명을 쓰다. 묘리(妙理) 비구니 법희선사 탑비명을 쓰다. 청우(聽雨) 대종사 사리탑비명을 쓰다.

1980년(68세) 2월 10일 저서 [부처님이 계신다면]을 예조각에서 출간하다.

1980년(68세) 4월 [사교(四敎)] 번역(翻譯) 원고(原稿)를 탈고(脫稿)하다.

1980년(68세) 9월 [치문(緇門)]과 [초발심자경문(初發心自警文)] 번역 원고(原稿)를 탈고(脫稿)하다. 12세조 墓碑後記를 쓰다.

1980년(68세)11월 [능엄경(楞嚴經)]·[금강경(金剛經)]·[원각경(圓覺經)]·[기신론(起信論)』등 [사교(四敎)]를 완간하다.

1981년(69세) 5월 [치문(緇門)]과 [초발심자경문(初發心自警文)]을 완간하다.

춘성(春性) 대종사 비문을 쓰다. 청담(靑潭) 대종사 사리탑비명을 쓰다.

1982년(70세) 5월 현토 역해 [주역선해(周易禪解)]를 간행하다. 학월(鶴月) 경산대종사 사리탑비명을 쓰다. 추담(秋潭) 대종사 사리탑비문을 쓰다.

1983년(71세) 2-3년 전부터 보이기 시작한 미질(微疾)이 이 해 봄에 이르러 더욱더 악화(惡化)되다. 열반(涅槃) 一週日전까지 도덕경(道德經) 마지막 교정을 마치다.

1983년(71세) 음력 4월 24일(양력 6월 5일). 오대산 월정사 방산굴(方山窟)에서 세수(世壽) 71세, 법랍(法臘) 49세로 열반(涅槃)에 드시다.

1983년(71세) 열반(涅槃)하시고 7월 25일. 마지막 작품으로 남기신 도덕경을 49재에 올리기 위해 현토(懸吐) 역해(譯解) [도덕경선주(道德經選註)]를 간행(刊行)하다.

1983년 6월 22일. 정부에서 국민훈장이 추서되다.

1984년 11월 15일. 탄허불교문화재단을 설립(設立)하다.

1986년 4월 24일. 음력 오대산 상원사에 부도(浮屠)와 비(碑)를 세우다.

1992년 2월 23일 강성재 지음 그늘과 양지 단행본이 발행되다. 종사의 행적을 답사하고 고증도 받고 문헌을 참고로 하였다 함.

1994년 7월 불교전문강원 교재 11권 발행 공로로 재단에서 종정상을 수상(受賞)하다.

1997년 7월 15일. 유고집 [피안을 이끄는 사자후]를 간행(刊行)하다.

2001년 5월 17일. 유고원고 현토역해 [영가집(永嘉集)]을 간행(刊行)하다.

2001년 8월 20일. 『발심삼론(發心三論)』을 간행(刊行)하다.

2002년 7월 30일. 동양사상(東洋思想) 특강 CD 18장 교재1권 포함 제작(製作)하다.

2004년 4월 10일. 유고 장자(莊子)『남화경(南華經)』과 법문 CD로 간행(刊行)하다.

2005년 8월 15일. 탄허대종사의 부친 김홍규옹이 독립유공자 건국포장을 받다.

2009년 12월 30일. 탄허대종사의 80화엄경 현토본을 재편집하여 가로쓰기 (橫書)로 전5권에 수록하여 경기도 의정부 회룡사 주지 비구니 성견스님께서 전체를 금장으로 만들어 전세계 유명도서관과 국내 굴지의 도서관·유명학자 및 유관단체에 1,000질을 법보시 하다.

2010년 11월 26일

呑虛大宗師 誕生 100週年 紀念 박물관과 책 刊行(1913∼2013)

탄허기념박물관을 서울 강남구 자곡동 285번지에 기공 2008년 1월 25일 시작하여 2010년 1월 7일 준공하고 2010년 11월 26일에 개관하니 규모는 지상 3층에 지하 1층으로 부지면적은 1984.28㎡, 철골·철근·콘크리트를 구조로한 근래에 보기드믄 현대식 건물로 스승의 뜻을 계승하고자 문인(門人) 혜거스님의 원력으로 건설되었다.당시 (기록으로 본 탄허대종사) 단행본을 법보시하다.

2011년 呑虛大宗師 誕生 100週年 紀念 刊行(1913∼2013)

10월 30일 종사께서 현토한 80화엄경을 세로쓰기(縱書)로 종사의 탄생100주년을 기념하기 위해 불심도문법사와 비구니 법정화정·신도 수승행 한명옥보살 세분의 발원으로 1,000질을 국공립 도서관과 승가대학에 법보시하다.

2012년 呑虛大宗師 誕生 100週年 紀念 刊行(1913∼2013)

2월 20일 종사께서 현토하신 사미과·사집과·사교과를 세로쓰기(縱書)로 불교전강원교재 7권을 종사의 탄생 100주년을 기념하기 위해 불심도문법사와 비구니 법정화정·신도 수승행 한명옥보살 세분의 발원으로 1,000질을 국공립 도서관과 승가대학에 법보시하다.

2012년 4월 한겨레신문사에서 법어집 탄허록이 발행되다.

2012년 4월 27일 탄허대종사 탄생100회 기념 월정사 주관으로 동국대학교 불교학회에서 조계사 국제회의장에서 세미나를 계최하다.

2012년 5월 탄허 대종사 연보가 발행되다.

2018년4월 현토역해 대방광 불화엄경 게송이 1,000쪽분량으로 간행되다.

2019년 9월 덧말(음) 대방광 불화엄경 전5권으로 간행되다. 그리하여 화엄경이 5종류로 발행한 것은 공전절후의 일이라 하여도 과언이 아니다.

제자 우담이 만들고 반포하다.

출처: 탄허스님 공식 웹사이트

| 서운스님

1903년 5월 16일 경북 칠곡군 칠곡면 읍내동 출생

경성보성고등보통학교졸업

마곡사에입산 제산 화상을 은사로 득도

경북 파계사 수선안거 이래 십수년 30 하안거를 성만

60년 5월25일 대한불교 조계종 총무원장 취임

불교재건 비상종회의원, 재단법인 대구능인학원 이사장

62년 조계종총무원장 직무대리

83년 9월 8일 총무원장 취임

1980년부터 1995년 입적할 때까지 전등사 조실로 주석

서운 큰스님께서는 1903년 5월 16일 경북 칠곡군 칠곡면 읍내동에서 김해김씨 가문에서 태어났다.부친 이름은 김봉산이시고 모친은 동래 정씨이시며, 속명은 漢基이다.

경성보성고등보통학교를 졸업한 서운스님은 태어날때 그 근처 인근이 瑞氣에 감사 였다고 전해지고 어려서부터 노장철학에 능통한 신동이었다.청소년기에는 서양의 칸트, 헤겔등 근대철학에 심취 주위 친구들로부터걸어다니는 "철학사전"이라고 불리웠다.

서운스님는 일제시대 당시 지식인 중심으로 이루어졌던 독립운동에 음으로 양으로 지원을 아끼지 않았다. 또한 생활의 절반은 절에서 보낼 정도로항상 불법과 인연을 맺고 있었다.

스님의 이런 생활은 이미 경성보성 4학년때 서양철학의 끝을 경험하고"이제내가 갈곳은 부처님 경전밖에 없다"고 선언하고 출가의 길을 걸었다.

서운스님은 거사의 신분으로 출가자가 받아야 할 구족계를 미리 받을 정도로 세간과 출세간의 삶을 살다가 마곡사로 떠나며 출가의 마음을 시로읊었다.

"세상사 묻지 마라.할 말이 따로 없다.동부처도 사람을 속인다.세상사, 요령 요령 요령."

서운스님은 50년 11월15일 홀연히 세간의 삶을 버리고 마곡사에입산 제산화상을 은사로 득도했다. 이로부터 52년 경북 파계사 수선안거 이래 십수년30 하안거를 성만했다.

60년 5월25일 대한불교 조계종 총무원장 취임이후 불교재건 비상종회의원,재단법인 대구능인학원 이사장, 62년 조계종총무원장 직무대리, 83년 9월8일 총무원장 취임등 어려운 종단의 골격을 세우는데 탁월한 행정력과 고견으로, 종단을 바로 세우는데 앞장섰다.

특히 62년 정화말기 비상종단에 총무원장 직무대리로 취임 종단의 안정과승가의 화합에 크게 기여함으로써 현재 종단의 기틀을 마련하는 전기를만들었다.

67년에는 학교법인 동국학원 이사장,71년 대한불교조계종 종정지도위원장,73년제10차 세계불교도대회 한국수석대표등을 맡으면서 불철주야 종단중흥에 앞장섰다.

80년 강화 전등사 조실로 추대, 82년 대한불교 조계종 원로의원으로추대된 후 조주선사가 누린 1백20세의 삶의 기록을 깨트려 보겠다는安心立命의 해탈적 의지를 보이며 주석해 왔다.

손상좌인 장윤스님에게 날마다 "다비장이 준비돼었느냐"고 재촉하면서"오늘 가버릴까"라는등 입적의 여유를 보이시던 서운스님은 95년 11월15일새벽1시 거처인 직지사 서별당에서 상좌들을 부르시고 임종계를 수서하시되,

無形打之卽有靈三毒火湯過平生脫却體路還本鄕寒月空山屬眞人형상이 없지만 두드리면 곧 신령스러움이 있고,삼독으로 화탕지옥에서 한 평생을 지냈다.이제 몸을 버리고 고향으로 돌아가니차가운달 빈산이 진리의 몸이로다.하시고 편안히 열반에 들었다.

세수는 93세요 법랍은 45세 이다.

출처: 불교신문

| 법정스님

법정(法頂, 속명(본명) 박재철(朴在喆), 1932년 11월 5일(음력 10월 8일) ~ 2010년 3월 11일)은 대한민국의 불교 승려이자 수필가이다.

무소유(無所有)의 정신으로 널리 알려져 있으며 수십 권이 넘는 저서를 통해 자신의 철학을 널리 전파해 왔다.

1954년 승려 효봉의 제자로 출가하였고 1970년대 후반에 송광사 뒷산에 손수 불일암(佛日庵)을 지어 지냈다.

2010년 3월 11일에 서울특별시 성북구 성북2동에 위치한 길상사에서 지병인 폐암으로 인해 세수 79세, 법랍 56세로 입적(入寂)하였다. 기일은 불교식 전통에 따라 매년 음력 1월 26일로 지낸다.

1932년 11월 5일(음력 10월 8일)에 전라남도 해남군 우수영(문내면)에서 태어나 우수영 초등학교를 졸업한 뒤 당시 6년제 였던 목포상업중학교에 진학했고 이후 전남대 상대에 입학하여 3년을 수료 및 중퇴하였다. 그는 당시에 일어난 한국 전쟁을 겪으며 인간의 존재에 대해 의문을 가지게 되었고, 대학교 3학년 중퇴하던 때인 1954년에 출가를 결심하게 된다. 그리고 오대산으로 떠나기로 했던 그는 눈길로 인해 차가 막혀 당시 서울 안국동에 있던 효봉 스님을 만나게 된다. 효봉 스님과 대화를 나눈 그는 그 자리에서 머리를 깎고 행자 생활을 시작했다. 그리고 그는 바로 다음 해에 사미계를 받은 후 지리산 쌍계사에서 정진했다. 1959년 3월에 양산 통도사에서 자운 율사를 계사로 비구계를 받았으며, 1959년 4월에 해인사 전문 강원에서 명봉 스님을 강주로 대교과를 졸업했다.

1997년 12월 14일에 서울 성북동의 길상사 개원법회에 한국 천주교 성직자인 김수환 추기경이 참석하여 축하해 주자, 이에 대한 답례로 1998년 2월 24일에 명동 성당을 방문하여 특별 강연을 가져 종교간의 화합을 보여 주었다.

법정은 '사후에 책을 출간하지 말라'는 유언을 남겨, 그의 저서들은 모두 절판, 품절 되었다. 그 후 그가 쓴 책들의 수요가 늘어 일부 책들은 가격이 10만 원 가까이 치솟을 만큼[2] 품귀 현상이 빚어졌다. 저작권자가 절판 유언을 남겼더라도 출판권은 출판사에게 있기 때문에 더 출판할 가능성이 있다는 관측이 나왔으나 3월 22일, 법정의 책을 출판하는 출판사들은 그의 유언을 존중하여 모든 책을 절판하기로 합의하였다. 그리하여 그가 쓴 책들의 가격은 10만원 이상 가격이 오르게 되었다.[3] 이와같이 혼란이 벌어지자, 법정의 저서에 대한 저작권을 양도받은 사단법인 '맑고 향기롭게'와 출판사 측은 2010년 말까지만 그의 저서를 판매하기로 결정하였다. 세부적으로는 2010년 7월 30일까지 그의 저서를 서점에 보급하고, 이를 같은해 12월 31일까지만 판매토록 한 후에는 모두 수거하여 완전히 절판시키기로 한 것이다. 이로 인해 출판가의 혼란은 다소 진정된 것으로 보인다.

대표저서

《개식용반대론》

《무소유》 (ISBN 89-08-04131-1)

《영혼의 모음》 (ISBN 8946413409)

《서 있는 사람들》 (ISBN 9788946413238)

《말과 침묵》 (ISBN 9788946413429)

《산방한담》 (ISBN 8946413387)

《텅 빈 충만》 (ISBN 9788946413399)

《물 소리 바람 소리》 (ISBN 9788946413375)

《버리고 떠나기》 (ISBN 8946413360)

《인도 기행》 (ISBN 9788946415539)

《새들이 떠나간 숲은 적막하다》(ISBN 8946413417)

《그물에 걸지 않는 바람처럼》 (ISBN 9788946413450)

《산에는 꽃이 피네》(ISBN 9788995904992)

《오두막 편지》 (ISBN 9788957090930)

《아름다운 마무리》 (ISBN 9788995904961)

《홀로 사는 즐거움》(ISBN 9788946414709)

《일기일회》 (ISBN 9788995904985)

《한 사람은 모두를 모두는 한사람을》 (ISBN 9788993838022)

《살아있는 것은 다 행복하라》(ISBN 8995757701)

《내가 사랑한 책들》 (ISBN 9788993838107)

《숫타니파타》(번역)

출처: 위키백과

| 석정스님

-

▣ 掌上明珠一顆寒...(석정-1IMG_8374)

▣ 서화(석정-2IMG_8525)

▣ 서화(석정-3IMG_8576)

▣ 서화(석정-4IMG_8586)

▣ 서화(석정-5IMG_8640)

▣ 서화(석정-6IMG_8731)

▣ 족자(석정_JJIMG_8846)

▣ 족자(석정_JJIMG_8847)

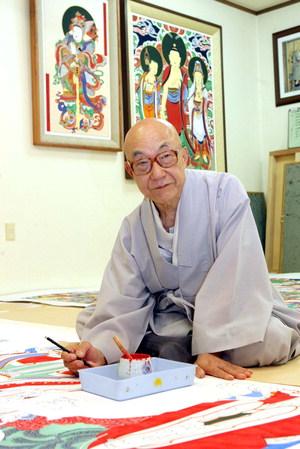

석정 스님은 1924년 강원도 고성 출생.

1940년 송광사에서 석두 스님을 은사로 득도.

무형문화재 제48호(탱화)이며 자타가 공인하는 이 시대 최고의 불모로 14때 일섭 스님에게 불화를 사사 받기 시작했다.

송광사· 운문사 대웅전 후불탱화를 비롯하여 수많은 탱화를 전통기법으로 재현해 내고 있으며, 현재 (사)성보문화재 연구원 총재로 변질되고 소실, 망실, 훼손되어 가는 불화를 보존 복원하고, 실태를 조사하고 집대성하여 『한국의 불화』 1차분 20권을 완간하였다. 저서에 시화집 『선주여묵』과 『석정시문-서화집』 상·하권이 있으며, 『한국의 불화초본』이 있다.

1928. 3. 19. 강원도 고성군 외금강면(당시 신북면)에서 출생

1940. 송광사에서 석두 스님을 은사로 득도.

1941. 불모 일섭 스님에게 불화 사사 .

1947. 해인사총림에서 습의, 가행 정진, 石鼎으로 개명.

1964. 후학 양성 위해 통도사로.

1969. 부산에서 불교선서화전

1970. 서울에서 선서화전

1973. 불미전 심사위원에 위촉

1976. 선주산방 신축 입주

1977. 이리 이재민 돕기 선묵전

1983. 대만에서 선묵전 개최

1987. 송광사 8차 중창불사 대웅전 후불탱 제작 착수

1991. 시화집 〈선주여묵〉 출간

1992. 불화부문 중요무형문화재 제 48호 단청장으로 지정

1995. (사)성보문화재연구원 총재, 〈한국의 불화〉 간행편찬위원장 취임

1996. 세종문화회관에서 〈한국의 불화〉 간행을 위한 대규모 선서화전 개최

2006. 불화장 118호 지정

www.newartshop.co.kr

"불화(佛畵)는 부처님과 그 제자들을 그리고 경전에 나오는 여러 보살들과 수호 신장들을 그린 그림이지요. 불화는 이들 인물들의 모습만이 아니라 그 마음까지 그려내야 합니다. 부처님을 그린다고 해서 형상만 드러내는 것이 아니라 정신을 표출해야 하지요. 그래서 불화를 그리는 장인(匠人)인 불화장(佛畵匠)은 불교 수행에 깊은 경지에 이르지 않으면 제 몫을 해낼 수 없습니다."

▶ 석정 스님은?

1928년 금강산 신계사 근처에서 태어남. 1940년 송광사에서 석두 스님을 은사로, 대우 스님을 계사로 수계. 1941년 일섭 스님으로부터 화맥전수 불모가 됨. 1947년 가행정진, 선화일여 경지 체득. 1976년 부산 선주산방에 주석, 오늘에 이름. 1992년 성보문화재연구원 총재. 2006년 중요무형문화재 제118호 불화장(佛畵匠) 기능보유자 지정 받음. 2007년 석정연묵전 개최. 기타 국내외전 다수 출품. 저서 '선주여묵' '한국의 불화' '석정 시문집' '석정 그림집' 등.

중요 무형문화재 제118호 불화장인 삼락자(三樂子) 석정(石鼎·80) 스님의 자호(字號) '삼락자'는 그 뜻이 참선·경전연구·그림그리기를 아우르는 것이라고 한다.

"요즘 선화(禪畵)니 선서화니 선묵(禪墨)이라는 말을 흔히 쓰는데 이는 불화와는 다릅니다. 또한 이들 용어도 엄밀히 말하면 잘못 사용되거나 남발되고 있습니다. 법(화법) 없는 그림, 법 없는 글씨, 그리고 스님이 그리거나 쓴 글씨는 무조건 선서·선화·선묵이라고들 하는데 이는 잘못된 것입니다. 자신의 수행력과 먹이 하나가 돼야 진정 선화요 선묵이지요."

-금강산의 그림 신동(神童)

스님은 금강산에서 태어났다. 부친은 당대의 고승 석두(石頭) 스님. 모친은 숙명여고를 나온 신여성이었다. 어렸을 때부터 절집에 모셔진 불화를 보고 자란 스님은 3~4세 때부터 그림을 그렸다.

나무꼬챙이로 땅바닥에 끄적거리기도 하고 목수가 버린 판자쪽에다가도 그렸다. 어머니는 아들의 이런 재질을 썩혀두지 않고 키워 주리라 작심했다. 신여성이기에 아들의 재능을 익히 알아 본 것이다. 어느 날 백로지 100장을 사주었다. 스님은 그 종이에 마음껏 그렸다.

-13세에 스님이 되고 14세에 불모(佛母)가 되다

스님은 1940년 13세 때 순천 송광사에서 석두 스님을 은사로, 대우 스님을 계사로 수계했다. 석두 스님은 효봉(曉峰) 스님의 은사이다. 그래서 석정 스님과 효봉 스님은 절집 형제사이다.

석두 스님은 아들이 그림에 심취해 있는 걸 탐탁찮게 여겼다. 화원(畵員)이 되는 것은 승려의 길로서는 옳지 않다고 했다. 그러나 석정 스님의 그림에 대한 열정은 사그러들지 않았다.

당시 한국 최고의 불모(불화를 그리는 장인)인 일섭 스님이 송광사에 왔다. 사천왕 개체 불사를 위해서였다. 석정 스님은 하루 종일 일섭 스님이 일하는 현장에 가서 작업을 유심히 지켜보곤 했다. 그림에 끌리는 마음을 주체할 수 없었기에 그리했다. 그 스님을 따라가고 싶은 마음이 간절했다. 이를 안 석두 스님은 한밤중 아들을 불렀다. "너는 생각이 그림뿐이지 글에도 공부에도 없구나. 일섭 스님을 따라가거라."

일섭 스님 문하에 들어가는 소원을 푼 석정 스님은 배고픔도 잊고 밤낮으로 열심히 그림(탱화)을 그렸다. 이듬해 그림 스승인 일섭 스님은 석정 스님의 자질을 인가했다.

석정 스님은 14세 때 불모가 되어 그 해 첫 작품으로 상주 남장사 관음전의 관음좌상을 조성했다. 이 관음좌상은 그림이 아니라 흙으로 빚은 소조(塑彫)였다. 스님은 그림만이 아니라 불상 조각에도 탁월했다. 그 해 겨울부터 새 봄에 이르기까지 선산 원각사의 탱화를 그렸다.

-한국의 불화장 4대의 맥을 정립하다

"제가 처음으로 불화장인 일섭 스님의 비를 송광사에 세웠습니다. 당시 절에서는 반대했습니다. 승보종찰인 송광사에 선사나 강사도 아닌 그림 그리는 스님의 비석을 세울 수 없다는 이유였습니다. 제가 그랬지요. 일섭 스님도 스님이시고 송광사는 승보종찰이니까 장엄의 의미에서 비석을 세우는 데 거리낄 게 뭐 있느냐고. 결국 비를 세웠습니다."

석정 스님은 이로써 조계산파라는 불화의 한 맥을 정립한 것이다. "그림만 아니고 계행과 도덕면에서 거룩한 분을 찾았습니다. 금호(錦湖) 스님이 계셨습니다. 그 스님은 불화를 그려 얻어진 수입으로 논을 많이 샀습니다. 그 논을 못 먹고 사는 가난한 사람들에게 경작시켰지요. 또한 당신이 거주하시던 마곡사 광덕사 스님들의 학비도 많이 도와주셨습니다. 당대의 선지식 불모로 열반 때는 방광(放光)도 하셨지요." 석정 스님은 금호~보응~일섭으로 이어지는 불화의 맥을 정립했다.

-화선일여(畵禪一如)의 경지를 체득하다

1947년 은사의 말씀을 좇아 해인사에 갔다. 당시 해인사에는 총림이 설립되어 사형인 효봉 스님이 방장으로 계실 때였다. 스승 석두 스님은 석정에게 "해인사 사형에게 가서 참선 공부를 하고 와라. 3년을 못 채우거나 견성 못하면 돌아올 생각 말아라. 받아주지 않겠다"라고 준엄하게 일렀다.

그 말씀에 따르려고 그 때 맡은 일들, 즉 남원, 순창 등지의 절에 불상을 조성하는 일을 급히 진행시키느라 몸에 무리가 왔다. 결국 해인사에 가서 병이 났다. 방장인 사형은 석정 스님이 병들었다는 걸 알고는 "돌아가거라. 가서 건강회복하고 다시 오라"고 했다. 스승의 말씀이 하도 엄하여 돌아갈 수 없다고 하니 사형은 "내가 편지 써 주마. 그걸 갖고 가라"고 했다.

돌아온 석정 스님에게 스승은 "신심이 없으니 병이 났지"했다. 석정 스님은 심기일전하여 기도에 들어갔다. 남원 백무암에서 100일간 기약하고 혼신을 다한 기도를 시작했다. 50일간은 꿈이 많이 꾸어졌다. 법문 듣는 꿈, 대중공양하는 꿈 들이었다. 그 후 50일간은 꿈이 없었다. 100일을 마치고 나도 별로 달라진 감을 못 느꼈다. 스승은 사흘을 더 하라 했다. 그러고 나니 기이하게도 확연히 달라진 그 무엇을 느꼈다. "그 때 저는 결정신(확고한 믿음)을 얻었습니다. 오늘날까지 저를 지탱시키고 있는 힘을 그 때 얻은 것이지요."

-지금도 마음 깊이 새기는 글귀가 있다

"'밤에 꿈이 있는 자는 들어오지 말고 입에 혀가 없는 자는 마땅히 머물러라'(夜有夢者不入 口無舌者當住). 이 글귀는 사형이 토굴(작은 암자)에서 공부할 때 스승이 써 주신 것입니다. 저도 이 글귀를 좌우명으로 삼고 정진하고 있습니다. 잠자지 말고 일체 말하지 말고 묵언하라는 뜻이지요. 한 마디로 열심히 정진하라는 말입니다."

-일을 맡은 후에는 오로지 그 일에만 전념하라

"탱화를 맡아 그리게 될 때는 보수를 정하기 마련이지요. 그런데 일단 맡은 뒤에는 다른 생각은 버려야 합니다. 이 일을 얼마에 맡았다는 생각을 버리고 어떤 절이라는 생각도 버리고 주지나 화주가 신심이 있는 지 없는 지도 따지지 말고 오로지 그림그리기에만 열중해야 합니다. 왜냐하면 탱화는 사람보다 오래 삽니다. 또한 절은 없어져도 탱화는 인연 따라 남게 됩니다. 그 절에 모셔졌다 해도 꼭 그 절에만 있게 되지 않습니다. 설사 점쟁이 절에 모셔진 탱화라도 좋은 인연 만나면 큰 절에 가게도 됩니다. 그러니 돈, 맡긴 사람, 절이 큰가 작은가는 따지지 말고 오로지 열심히 그려야만 합니다."

-'한국의 불화' 40권을 완간하다

스님은 전국의 사찰 및 박물관 등에 있는 불화를 총망라한 책 '한국의 불화' 40권을 지난해 완간했다. 20여 년에 걸친 대작불사였다. 스님은 "귀중한 전통문화재인 불화를 집대성함으로써 불화의 훼손, 유실을 막고 이미 훼손된 불화의 보수는 물론, 지도를 통해 문화재 보존 관리 및 전통문화의 전승발전에 기여하게 돼 큰 보람으로 생각한다"고 한다. 이 책에는 조계종 24개 교구본사 등 476개 사찰과 14개 박물관에 소장돼 있는 3천156점의 불화가 수록돼 있다.

-역대 고승 선묵집을 제작하고 싶다

"이제 한 가지 더 하고 싶은 게 있습니다. 역대 고승의 선묵을 모아 책으로 엮어내는 일입니다. 모으는 일, 진위를 밝히는 일, 글을 번역하는 일, 고승의 약력정리 등 일이 많겠지요. 힘들고 어려운 일이라 해도 꼭 하고 싶습니다."

출처: 부산일보

| 원담스님

-

▣ 서화(원담-1IMG_8373)

▣ 三春佳節 鳥啼歸...(원담-2IMG_8661)

▣ 목판화(원담-3IMG_8449)

▣ 목판화(원담-4IMG_8471)

▣ 義筆萬人活路(원담-5IMG_8501)

▣ 世與靑山何者是...(원담-6IMG_8568)

▣ 桐千年老恒藏曲...(원담-7IMG_8607)

▣ 忽聞人語無鼻孔...(원담-8IMG_8621)

▣ 족자(원담_JJIMG_8837)

▣ 족자(원담_JJIMG_8844)

만공선사로부터 직접 탁마한 ‘마지막 선승’

한국 불교계의 천진불로 알려진 조계종의 최고 원로인 덕숭총림 수덕사 방장 원담 스님이 18일 밤 9시 충남 예산군 덕산면 수덕사 염화실에서 입적했다. 세납 83살. 법납 76살.

원담 스님은 1933년 7살에 수덕사 초대 방장인 벽초 스님을 은사로 출가해 벽초의 은사였던 만공 선사를 시봉하며 선지를 닦았다. 조선 500년의 억불숭유로 완전히 피폐해진 우리나라의 선불교의 중흥조인 경허 선사의 법을 이은 만공 선사로부터 직접 탁마한 이 시대 마지막 선승이다. 만공 선사는 보월, 금봉, 고봉, 금봉, 우화, 효봉, 춘성, 금오, 전강, 성철, 청담, 법희, 입엽 선사를 비롯한 비롯한 근·현대 한국불교의 고승들에게 큰 영향을 끼친 선사다.

원담스님은 한국 선불교를 반석에 올린 만공 선사를 직접 시봉하면서 만공 선사의 서원에 따라 3년 동안 간월암에서 8·15 광복 3년 전부터 우리나라의 독립을 위해 1천일간 스승 벽초와 함께 서산 간월암에서 기도 정진을 했다. 특히 그는 어린 시절 절에 들어간 동진 출가자로서 천진무애한 모습을 보여 한국 불교계에서 대표적인 ‘천진불’로 꼽혔다.

한국 선불교의 기둥인 경허-만공-벽초의 법맥을 이은 그의 서예는 우리나라 최고의 선필로 알려지기도 했다. 그의 제자로는 2005년 조계종 총무원장 재직 때 열반한 법장 스님과 현 덕숭총림 정혜사 수좌 설정 스님 등이 있다.

조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

출처: 한겨례신문

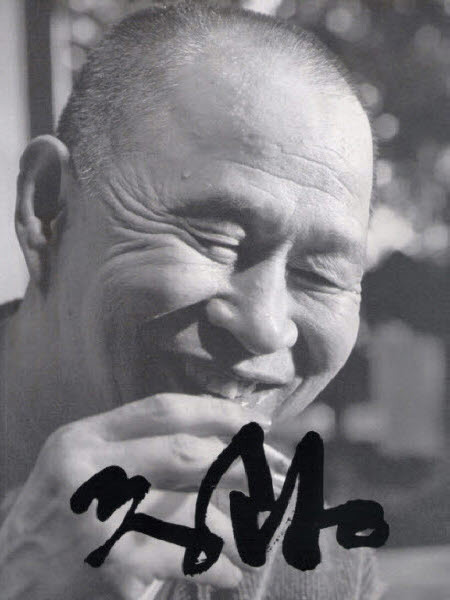

| 중광스님

중광(重光, 1934년 1월 4일 ~ 2002년 3월 9일)은 대한민국의 불교 승려, 시인, 수필가, 화가

학력:제주도 북제주 제주고등농림학교 중퇴

저서 The Dirty Mop Unlimited Action Paintings and Poems by Jung Kwang, the Mad Monk

| 법명 | 중광重光 |

| 법호 | 농암(聾庵) |

| 출생 | 1934년 1월 4일 - 일본 오사카부 오사카시 |

| 입적 | 2002년 3월 9일 (68세) - 대한민국 경기도 광주시 실촌면 곤지암 토굴 벙어리 절간 |

| 입적원인 | 노환 |

| 국적 | 대한민국 |

| 학력 | 제주도 북제주 제주고등농림학교 중퇴 |

| 종파 | 대한불교조계종 |

| 소속 | 前 대한불교조계종 중앙종단회의 의원 |

| 출가 | 1963년 6월 13일 통도사 |

| 수행 | 1977~1979년 대한불교조계종 중앙종단회의 의원 |

| 직업 | 승려, 시인, 수필가, 화가 |

속명은 고창률(高昌律)이며 본관은 제주(濟州)이다. 법명은 중광(重光)이며 법호는 농암(聾庵)이다.

그는 일본 오사카 출생으로 원적지는 제주도 북제주군이다. 3세 때였던 1936년에 가족과 함께 제주도 북제주군으로 다시 귀촌하였다.

그 후 제주도 북제주 함덕국민학교를 졸업하고 제주도 북제주 제주고등농림학교에 진학하였으나 집안이 너무 가난했던 이유로 제주고등농림학교 2학년 시절에 끝내 중퇴하였다.

해병대에서 사병 복무하였고 병장으로 제대한 뒤 1963년 6월 13일 경상남도 양산 통도사에서 출가했다. 1977년에는 대한불교조계종 중앙종단회의 의원을 지냈다. 그러나 계속된 기행으로 1979년 10월 종단에서 파문되었다.

제주도 북제주 함덕국민학교 졸업

제주도 북제주 제주고등농림학교 중퇴

1977년 영국 왕립 아시아 학회에 초대되어 선화 선시를 발표했으며 〈나는 걸레〉를 낭송한 뒤 걸레 스님이라는 별명을 얻었다.

1979년 미국 캘리포니아 주립대학교 버클리 교 루잉스 랭커스터 교수가 〈The Mad Monk〉라는 책을 내면서 ‘한국의 피카소’로 소개했다.

1981년 ‘미 화랑’에서 중광 초대전을 개최하면서 세상에 알려졌다.

1983년에는 미국 록펠러 재단, 하와이 주립대학교에서 초대전을 열었다.

1991년 일본 NHK, 영국 SKY Channel, 미국 CNN Head line World News 등 매스컴에 예술 세계가 방송되면서 세계적으로 유명해졌다.

1993년 제8회 인터내셔널 로스앤젤레스 아트페어 초대 퍼포먼스, 1997년 독일 함부르크 미술대학교 초빙교수로 강의했다.

저서 <허튼 소리>는 1986년 김수용 감독이 영화로 만들었으며 아시아 영화제에서 한국 우수영화로 선정됐다.

1989년 한국평론가협회에서 최우수 예술인상을 받았다. <허튼 소리>는 1987년에 이상화 각본, 이용우 연출로 연극으로도 공연되었다.

1990년 영화 〈청송으로 가는 길〉에 주연으로 열연해서 대종상 남우주연상 후보에 올랐다.

‘나는 걸레다’, ‘내 생활 전부가 똥이요, 사기다’라는 말이 유명하다. 음주와 끽연을 즐기면서도 승복과 삭발을 고집하며 평생을 지냈으며 자신의 성기에 붓을 매달아 선화를 그리기도 했으며 자신의 제사를 지내기도 하고 미국 캘리포니아 주립대학교 버클리 교에서 강연하던 중 여학생에게 키스를 하기도 했다. 달마도 등 선화(禪畵)와 선시(禪詩)에 능숙했다.

한참 활동하던 1980년~1990년 당시에는 시인 천상병, 소설가 이외수와 함께 기인삼총사로 불렸다.

반은 미친 듯, 반은 성한 듯/ 사는 게다./ 삼천대천(三天大天) 세계는/ 산산히 부서지고/나는 참으로 고독해서/ 넘실넘실 춤을 추는 거야/ 나는 걸레/남 한강에 잉어가 싱싱하니/ 탁주 한 통 싣고/ 배를 띄워라/ 별이랑, 달이랑, 고기랑/ 떼들이 모여들어/ 별들은 노래를 부르고/ 달들은 장구를 치오/ 고기들은 칼을 들어/ 고기회를 만드오/ 나는 탁주 한 잔/ 꺾고서/ 덩실 더덩실/ 신나게 춤을 추는 게다/나는 걸레

나는 걸레

미친 사람이지만 내 가슴 속에 지니고 다니는 좌우명이 하나 있습니다. 우리 민족에게 항시 발원하는 것입니다. 여러분, 무슨 말을 할 것 같습니까? 알아보십시오. 잠깐……천당과 극락 자리가 많이 있으니 차를 급히 달리지 마십시오…. 허튼소리

1998년 강원도 백담사에서 달마화를 만들던 동안 오현 스님으로부터 받은 법호는 농암(聾庵)이다. 치매와 조울증으로 건강이 나빠진 뒤 1997년부터는 술과 담배도 끊고 강원도 인제 백담사와 서울 구룡사 등에서 요양하다가 돌아가실 때까지 2년간은 경기도 광주시 곤지암읍에 위치한, 자신이 ‘벙어리 절간’이라고 명명한 동굴에서 보냈다. 입적 후 장례식장에서는 이남이가 노래를 부르는 등 창과 춤사위가 있었다. 2002년 3월 13일 통도사에서 다비식을 치렀다.

저서

1997년 광고에 출연하고 받은 출연료(5000천만원)를 모두 지인의 치료비로 주었으며 2000년 개최한 마지막 작품전 수익금도 불우한 이웃에게 나누어 주었다.

〈허튼 소리〉(1985년) - 판매금지

〈땡초, 중광조사 예하〉 (1988년 ) 영암스님저

〈유치찬란〉(1990년) 삼성출판사, 시인 구상과 공저

〈도적놈 셋이서〉(1990년) 인의출판사, 시인 천상병, 소설가 이외수와 공동저

〈괜찮다, 괜찮다, 다 괜찮다〉(1990년) 시인 천상병과 공동 著

〈나는 똥이올시다〉(1991년) 우리출판사

〈사랑도 주고 정도 주고〉(1991년) 일계사

〈(한국의 피카소!)걸레스님 重光〉(1991년) 밀알, 김정휴

〈빈손으로 왔다 빈손으로 가는 것을...〉 1993년 보성출판사, 공저

〈나는 세상을 훔치(拭)며 산다〉(1994년)

화집

〈중광 인터내셔널〉(1988년) 도쿄

전시회

달마전 <괜히 왔다 갔다 한다> (2000년) 가나 아트 센터

출처: 위키백과

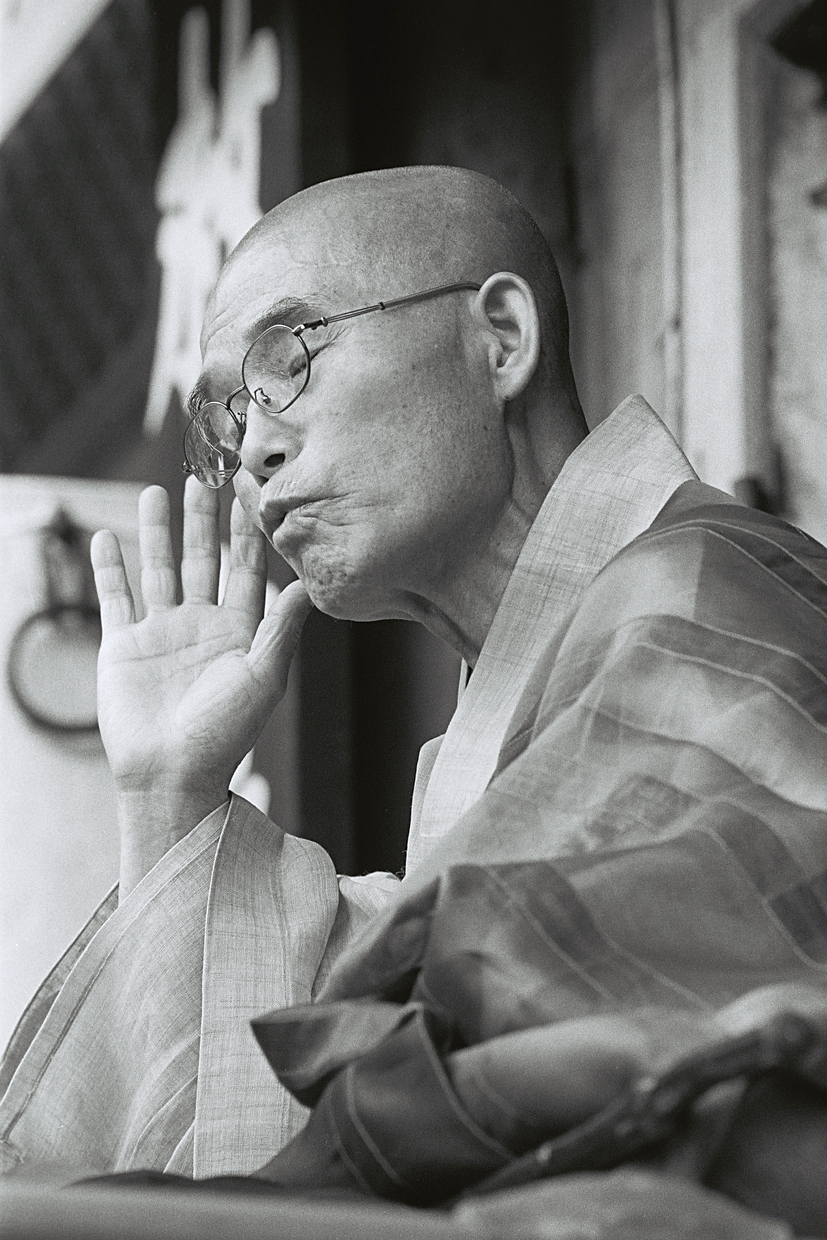

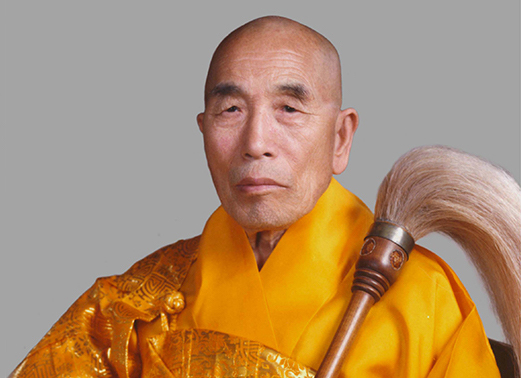

| 혜암스님

50년 長坐不臥…종단의 師表

수행이력종정 혜암스님은 법명은 성관(性觀)이다. 법호 혜암(慧菴)이며, 1920년 전남 장성군 장성읍 덕진리에서 출생했다.

46년 7월 15일 경남 합천 해인사에서 인곡스님을 은사로 득도한 후, 46년 효봉스님을 계사로 비구계수지했다.

47년 결사안거를 했다. 스님은 출가이후 한암 효봉 동산 전강 금오 경봉선사 등 당대의 선지식들을 두루 참방하고 해인사 송광사 통도사 극락암 범어사 태백산 동암 지리산 상무주암 칠불암 등 제방성원에서 초지일관 수선안거(修禪安居)를 했다.

77년 해인총림 유나, 85년 해인총림 부방장, 91년 조계종 원로회의 부의장, 93년 해인총림 방장, 94~98년 조계종 원로회의 의장 등을 역임했다.